研究テーマ/RESEARCH_1

研究テーマとその分類

本ウエブサイトでは、指導教員のこれまでの所属大学である千葉大学、滋賀県立大学、東京都市大学の全ての研究室での成果を合わせて掲載しています。それらは大まかに言うと、環境心理や空間現象学からデザインを捉えなおす「デザイン科学系の研究」と、人の行動特性から建築計画を科学する「人間空間学系の研究」の2つに分類されます。下記のリストから、興味を引くものを見てみて下さい。

This website contains the research of all the laboratories of Chiba University, Shiga Prefectural University, and Tokyo City University. There are two categories: "Design Science Research", which rethinks design from the perspective of environmental psychology and spatial phenomenology, and "Behavior and Space Science Research", which studies architectural planning from the perspective of human behavioral characteristics. Take a look at the list below to see what interests you.

デザイン科学系の研究

- フレグランスを加味した新しいインテリア・テイスト/Holistic Interior Tastes served with Flagrance

- 生活に多様さを与える窓辺のサイズ/The Size of the Window that Gives a Variety to Lifestyle

- インテリアコーディネートと関係が深い「インスタ映え」/"Instagrammable" Closely Related to Interior Coordination

- 信楽焼の廃材を活用したインテリアエレメント

- 生活に心地よい天井のかたち/Appropriate Shape of Ceilings for Comfortable Lifestyle

- 多機能ミーティングテーブルを自作する/Designing Multifunctional Meeting Table

- 「あかり」コントロールで睡眠の質を高める/Improve Sleep Quality with Lighting Control

- ダイニングを重視した「新LDK」発想/New LDK Plan Idea Emphasizes The Concept of Dining Room

- 昇降しやすい階段手すりのデザイン/Stairs Handrail Design Makes it Easier to Ascend or Descend

- 「窓には疲労回復性能があるか?」研究/A Study of "Can Windows Heal Fatigue?"

- テレナーシングできる高齢者住宅の立地与件を知る

- ハムストリングを鍛え、腰痛を防止するバスタブのデザイン/Bathtub Design Research training Hamstrings and Preventing Spain Pain

- スキップフロア形式は住空間として機能するのか?/A Study of "Does the Skip Floor Format Plan function as a Housing Space?"

- デザイン科学セミナー「メディアミクス2.0」

- 街路樹の植え方から「風の道」をデザインする

人間行動系の研究

- 人の流れから空間デザインをする/Design Various Spaces based on the Flow of People

- 人間行動の癖をシミュレーションモデルにする/Convert the Habit of Human Behavior to Simulation Models

- 賑わいをマネジメントする店舗プランニング/Planning the Department Store with Managing the Bustling of People

- 大規模駅をラッチレスゲート化する

- 市庁舎共用空間のデザイン・シミュレーション/Design-Simulation of the Shared Space of the City Hall

- 人の流れの「バブル化現象」を可視化する/Visualize the "Bubble Phenomenon" of the Flow of People

- 人の流れを「時間チューブ」で把握する/Grasping the Flow of People with "Time Tubes"

- オムニスコープ法で360度パーソナルスペースを割り出す/Find out and Define "360 Degree Personal Space" by the Omni-Scorp.

- スマホ動画から混雑の特徴を抽出する

- 都市レベルの避難計画をシミュレーションする

- スキー場利用者の動きを計測する

教員・学生の研究業績一覧

フレグランスを加味した新しいインテリア・テイスト

"Holistic Interior Taste served with Flagrance" proj.

−フレグランスを加味した、インテリアデザインの新しい地平線−

脱コロナからの働き方の多様化をはじめ、増大傾向にあるインバウンド、更にはモノに対する消費者欲求と購買行動の変革などにより、飲食・物販・サービス業のいわゆる「商業三業」も時代に合わせて変わらなければならない。

一方で、商業空間におけるブランドメッセージや雰囲気作りに効果が期待されているものとして「フレグランス」と呼ばれる空間芳香があるが、本研究ではこれを住宅・商業空間のインテリア・デザインと組み合わせて扱うべく、適切な被験者実験を通じ、香りを含めたインテリアの新しいイメージテイストを構築することとする。

-A new horizon for interior design that incorporates fragrance-

The so-called "three commercial industries" of food and beverage, product sales, and service industries are also adapting to the times due to the diversification of work styles after the coronavirus pandemic, the increasing trend of inbound tourism, and changes in consumer desire for goods and purchasing behavior. must change.On the other hand, there is a spatial aroma called ``fragrance'' that is expected to be effective in creating a brand message and atmosphere in commercial spaces, but in this research, we will treat this in combination with the interior design of residential and commercial spaces. Through appropriate subject experiments, we will develop an image taste of interior design, including fragrance.

インテリアデザインには、モダン・ナチュラル・ノルディック・和といった「イメージスタイル」と呼ばれる典型的な配色・素材・バランスの基本パタンがあるが、このそれぞれに親和性の高いフレグランスが何であるかを被験者への生体反応データ計測により解析する。 In interior design, there are typical basic patterns of color scheme, materials, and balance called ``image styles,'' and we will analyze which fragrances have a high affinity for each of these patterns by measuring biological reaction data on subjects.

香り成分は、20種類のフレグランスおよび商業空間用エアロゾル噴霧装置を㈱アントレックス様よりご提供頂き実験に用い、被験者実験中のEDA/発汗量(生理的緊張度合いを図る指標)およびECG/心電位によるストレス状態の減少遷移をみた。 Fragrance components were determined using 20 types of fragrances and commercial space aerosol spray equipment provided by Entrex Co., Ltd., and based on EDA/sweating amount and ECG/cardiac potential during the experiment on subjects. We observed a decreasing transition in the stress state.

実験結果から、空間映像とフレグランスの高親和性にあるパタンをイメージテーストマッピングにまとめた。その中で既存のテイストでは語れない中間的あるいは包括的なポジショニングにある4つのテイスト群があることが示唆された。 Based on the experimental results, we summarized the patterns of high affinity between spatial images and fragrances into image taste mapping. Among them, it was suggested that there are four groups of tastes that have an intermediate or comprehensive position that cannot be described by existing tastes.

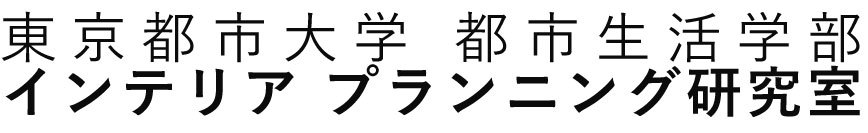

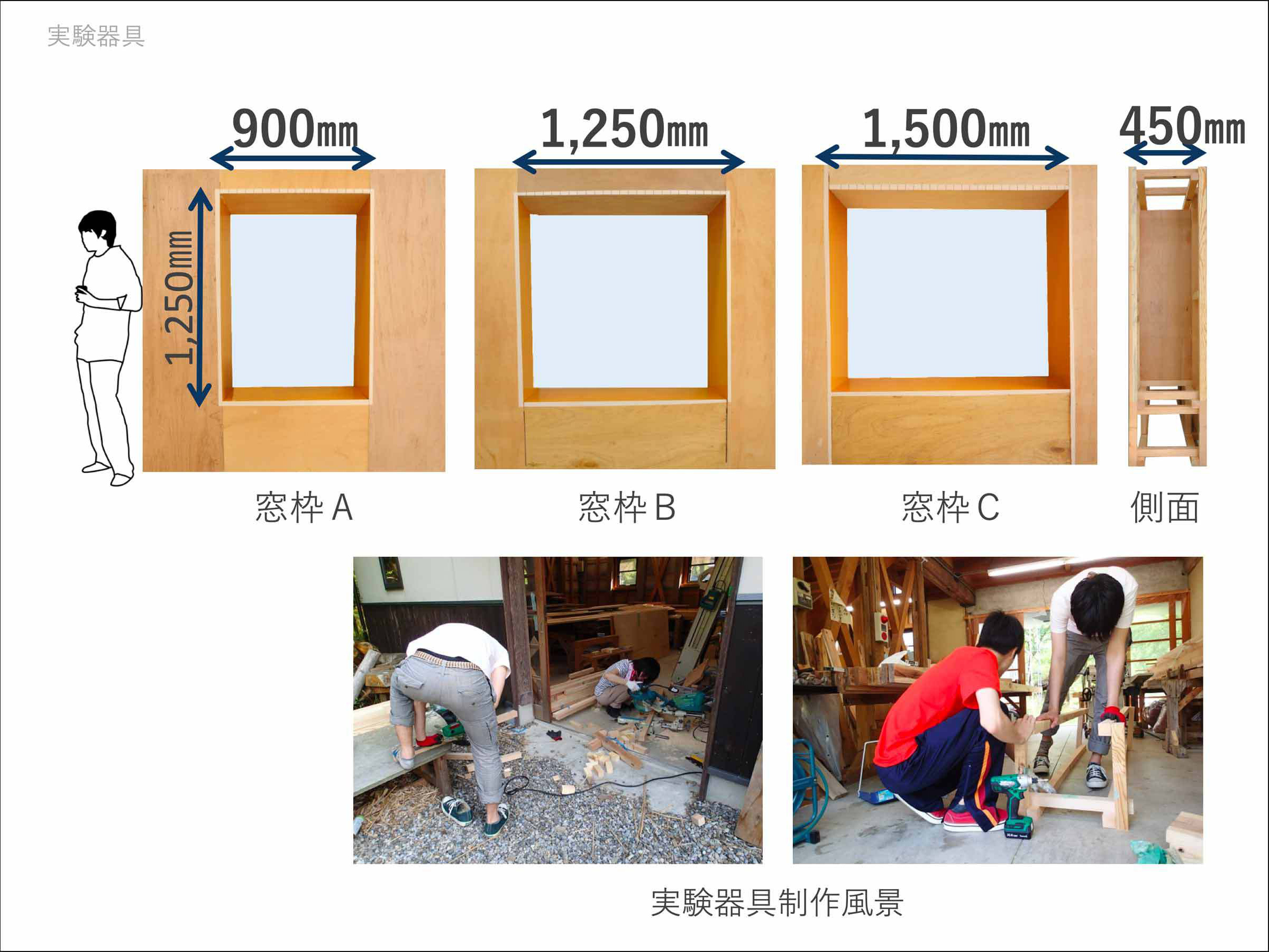

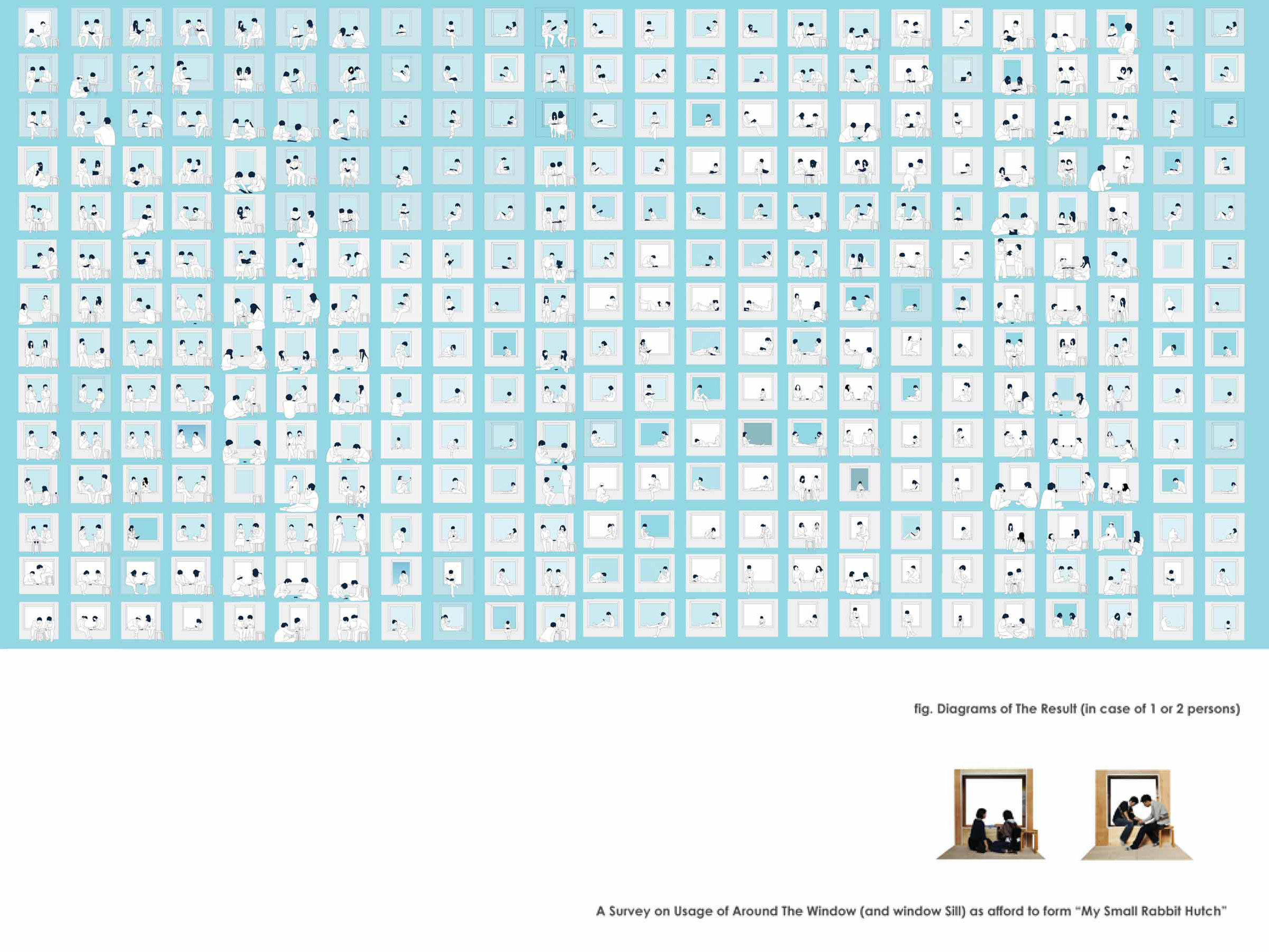

生活に多様さを与える窓辺のサイズ

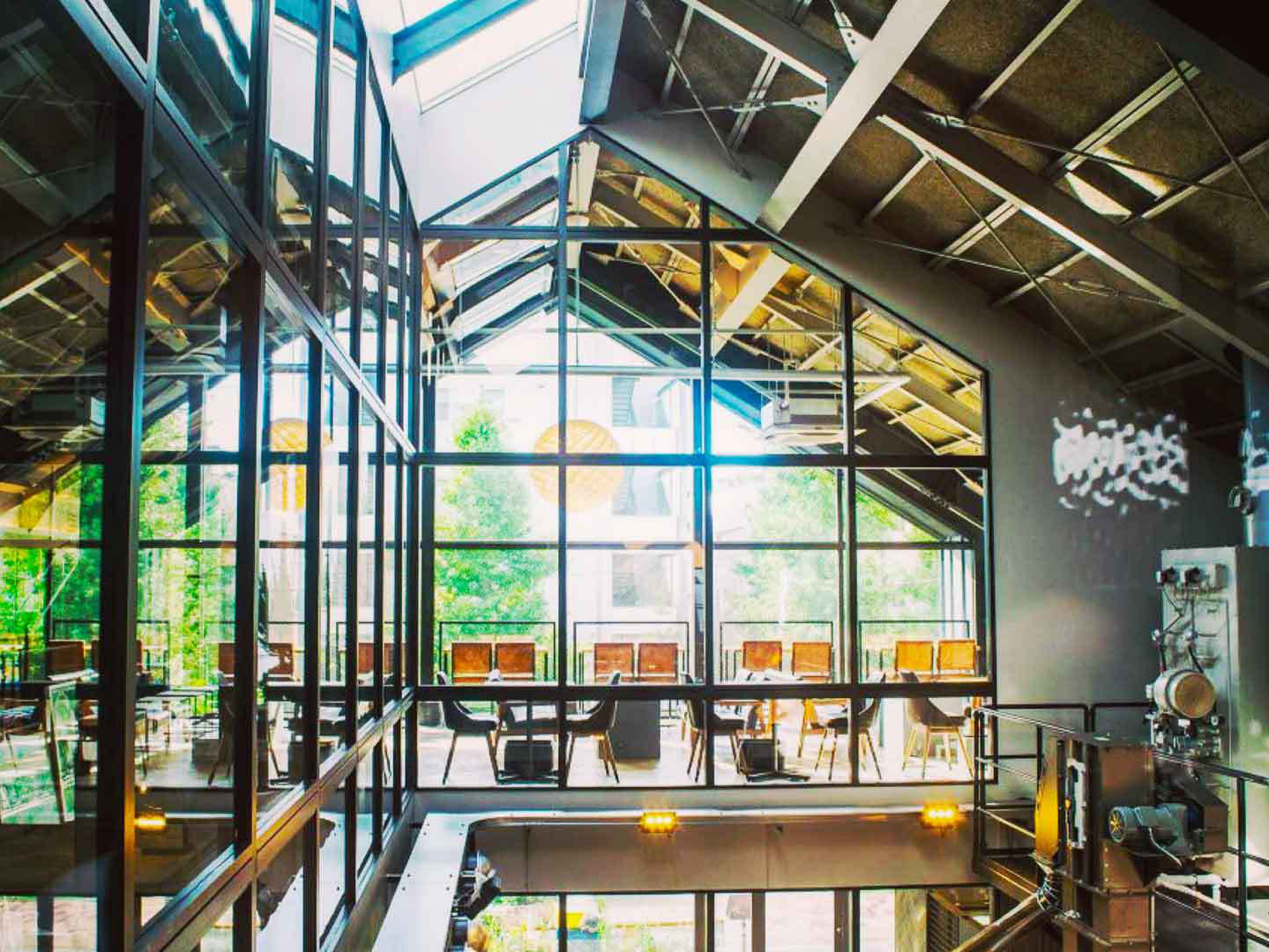

The Size of the Window that Gives a Variety to Llifestyles

平成30年以降の「省エネ法改正」により、住宅の室内外仕上げにより高い断熱性能が求められるようになったが、発泡ウレタンなどを厚く吹き付けるので、壁の厚みが増すことになった。この性能をどんどん上げていくと、自ずと窓枠も深くなるため、いっそのこと、窓枠が一種の「心地よい居場所づくり」に寄与できないかと考えた。写真の建築作品事例では、振り分け梁(スラブの上下に振り分けて着けられた梁)の上端を、ちょうどベンチの高さになるよう設え、多様な、小さな居場所をこしらえた。本研究では、この窓枠の幅寸を決めるべく、実物大模型を作り、被験者所作実験を行った。After the "Energy Saving Law revision" in 2018 in Japan, high heat insulation performance has been required due to indoor finishing of the house, but the thickness of the wall has been increased because the foam urethane is sprayed thickly. As we increased this performance more and more, the window frame would be deepened naturally, so we thought that the window frame could contribute to a kind of "comfortable place to live". In the case of the architectural work in the photo, the upper end of the sorted beam (a beam worn by sorting up and down of the slab) was set up to the height of the bench, and a diverse place was created. In this study, a real large model was created to determine the width of this window frame and conducted an experimental experiment.

各窓辺模型の枠内で、小型ゲーム機器・お菓子・お茶セット・オセロなどを手渡し、1ないし2名がどんな生活所作をするのかを観察。503通りの所作パタンが看取され、窓枠幅ごとに特徴的な出現所作が見られた。In the frame of each window model, handed out small game equipment, sweets, tea sets, Othello, etc., and observed what kind of livables will be done by one or two. 503 rows of works were taken, and characteristic appearance works were seen for each window frame width.

インテリアコーディネートと関係が深い「インスタ映え」

"Instagrammable" that is closely related to interior coordination

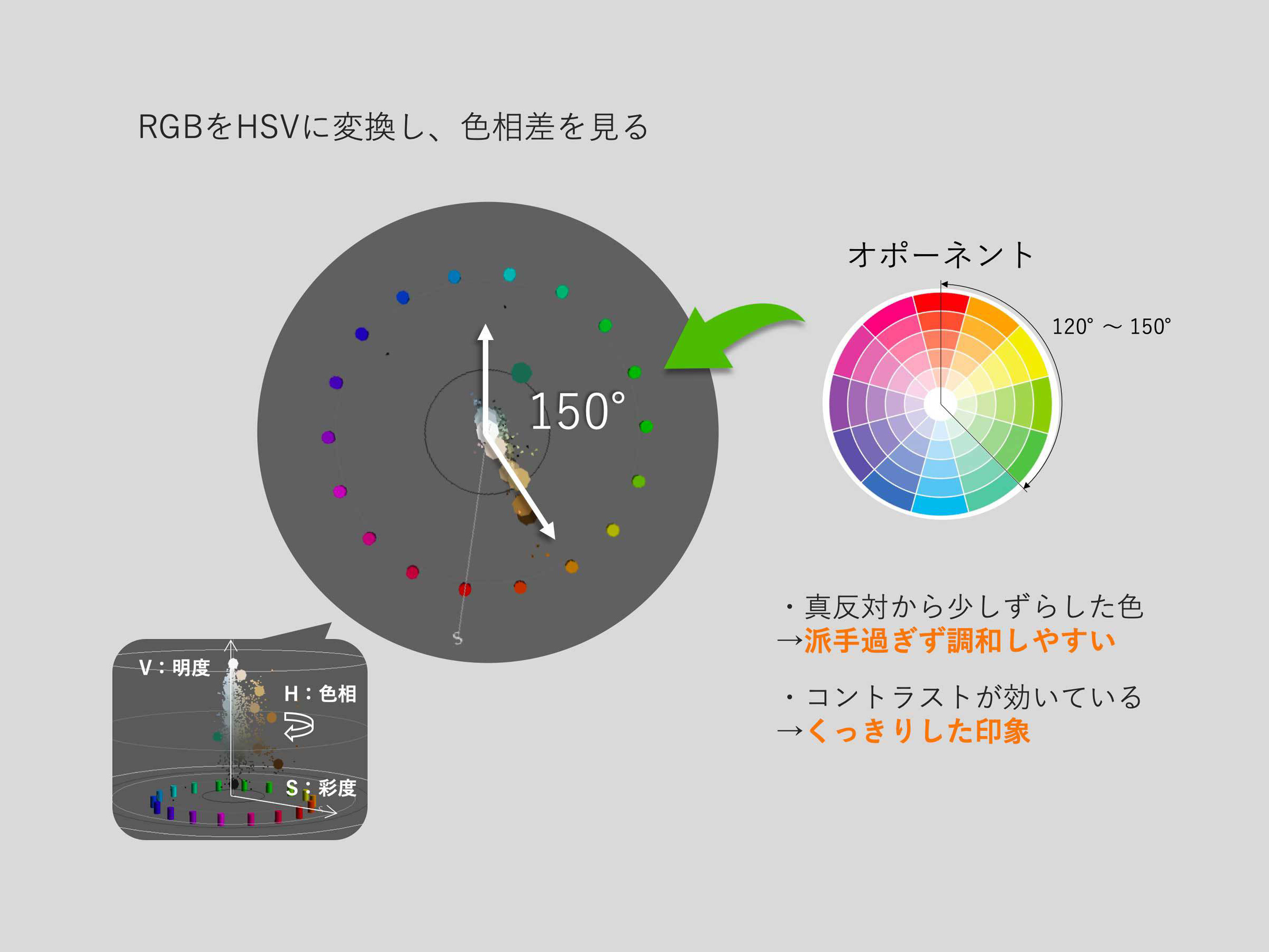

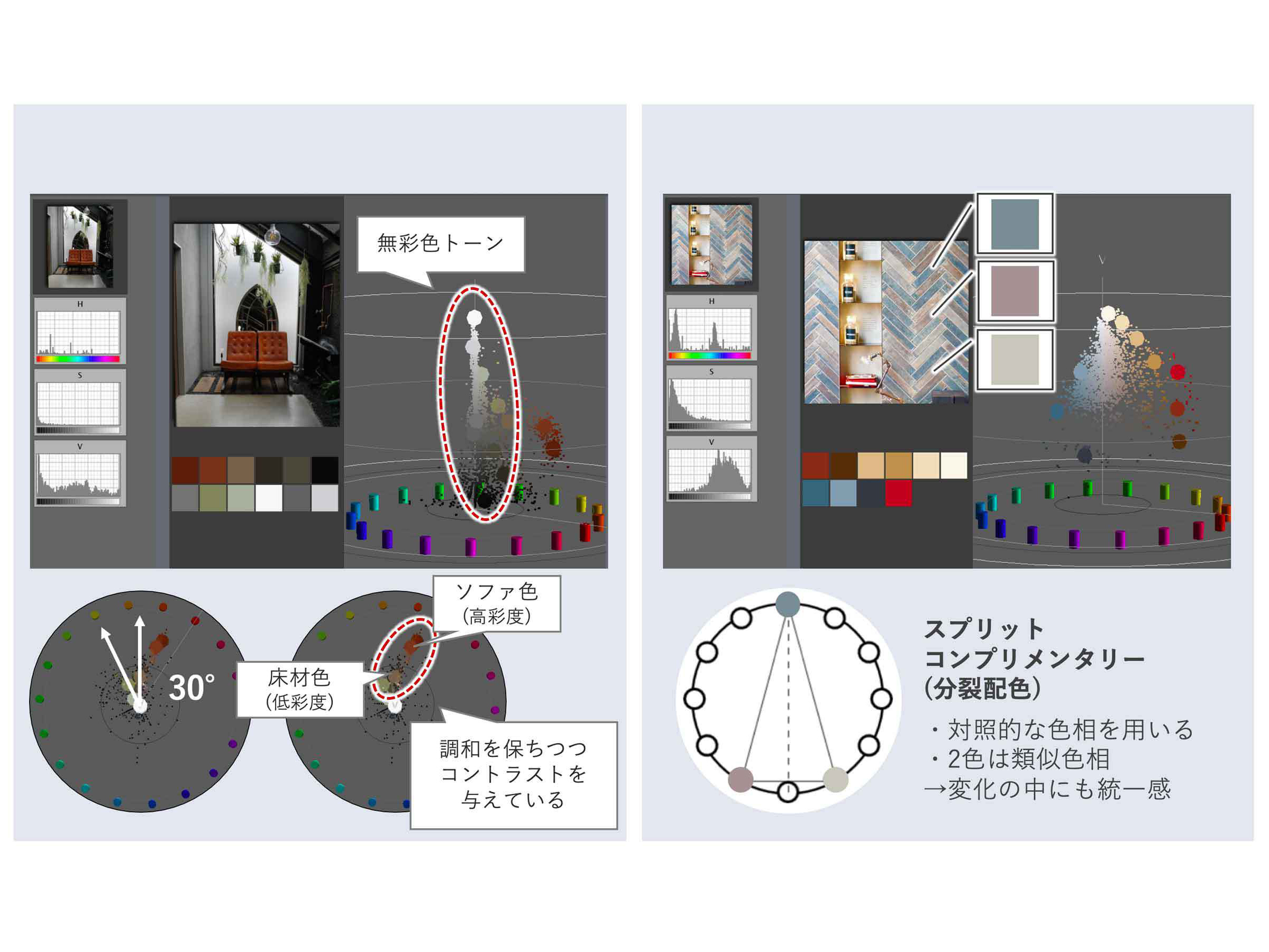

インテリアコーディネートの基礎知識として「カラースキームにおけるBMA比率」というものがあるが、これを詳しく説明すると、インテリア全体をB:ベースカラー、M:メインカラー、A:アクセントカラーに分け、{B : M : A}={75 : 25 : 5}の比率に近づければ、誰もが好ましく思うコーディネート結果になるのである。

一方、写真投稿型SNSなどでは、いわゆる「映える写真」がもてはやされているが、皆が「映えている」と認める写真(インテリア空間+手元で見せるメニューや飲み物を含めた撮影画像)及びその撮り方には、上記のカラースキームの安定比率が関係している事が分かった。またそれらに付随してツイート・リツイートされる印象や感想を分析することで、被写体空間のイメージスタイルに対する感性反応と、BMA比率を関連付けることもできる。この連関を用いることで、写真映えの効果が高いインテリアコーディネートの一般解が得られる。

There is a basic knowledge of interior coordination called "BMA ratio in colored up", but if you explain this in detail, the entire interior is divided into B: base color, M: main color, A: accent color, and {b: m: A} = {75: 25: 5} If you approach the ratio of {75: 5}, it will be a coordination result that everyone likes.

On the other hand, in the photo post type SNS, etc., so -called "shining photos" are hand -off, but photos that everyone recognize as "shining" (interior space+menus and drinks shown at hand) and their photos. It turned out that the stable ratio of the above color keymeem was relevant. By analyzing the impressions and impressions of tweet and retweeted accordingly, the sensitivity reaction to the image style of the subject space and the BMA ratio can be associated. By using this link, the general solution of interior coordination, which has a high effect on photos, can be obtained.

SNS上で「リツイート・いいね」回数が多い「映え写真」と記事内容のうち、手元の商品やメニューと背景のインテリア空間の両方が映り込んだものを抽出し、ベースデータとした。Of the "Retweet / Like" on SNS, the number of articles and the content of the article, which reflected both the products at hand, the menu, and the interior space in the background were extracted, and used as a base data.

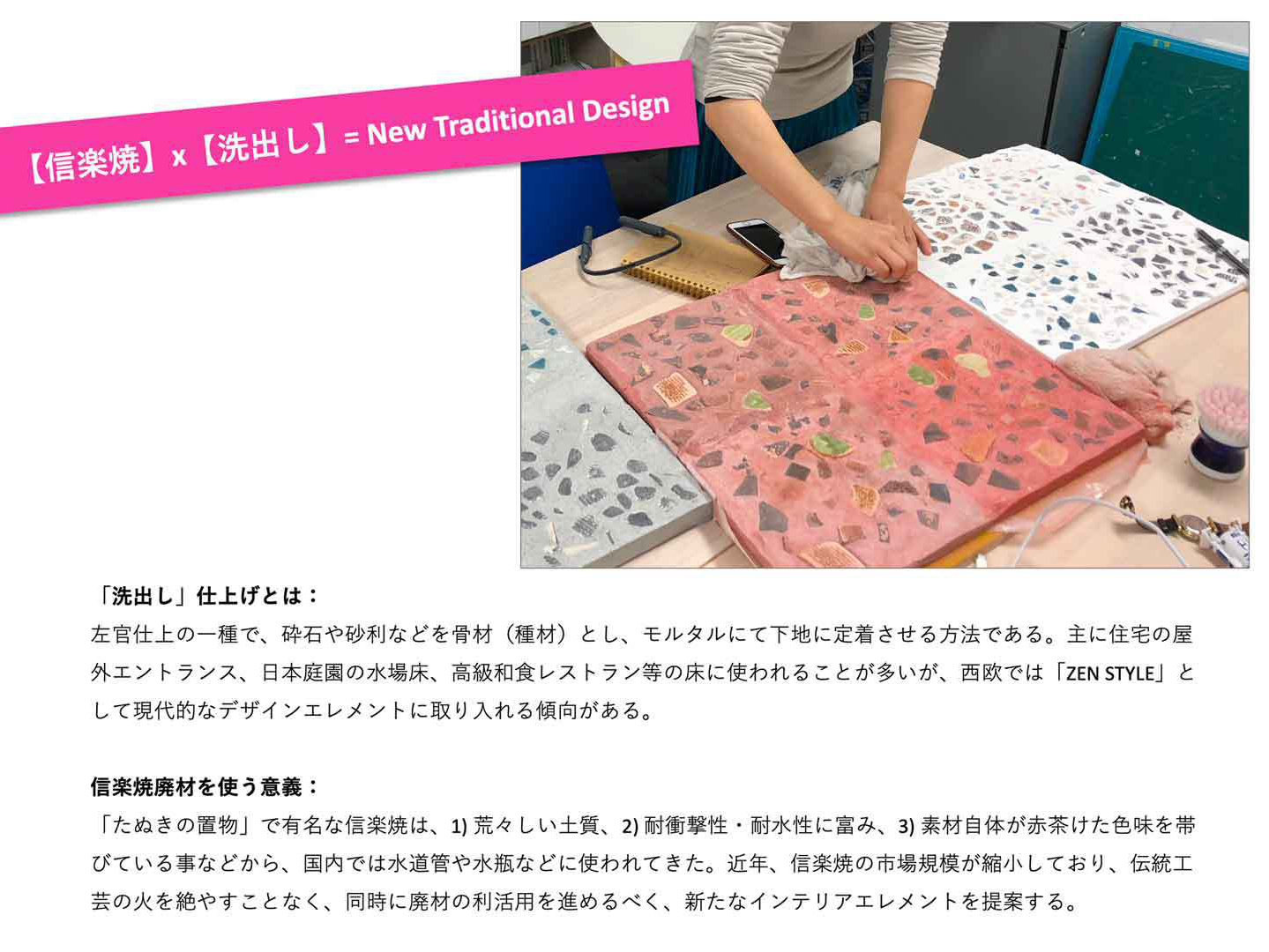

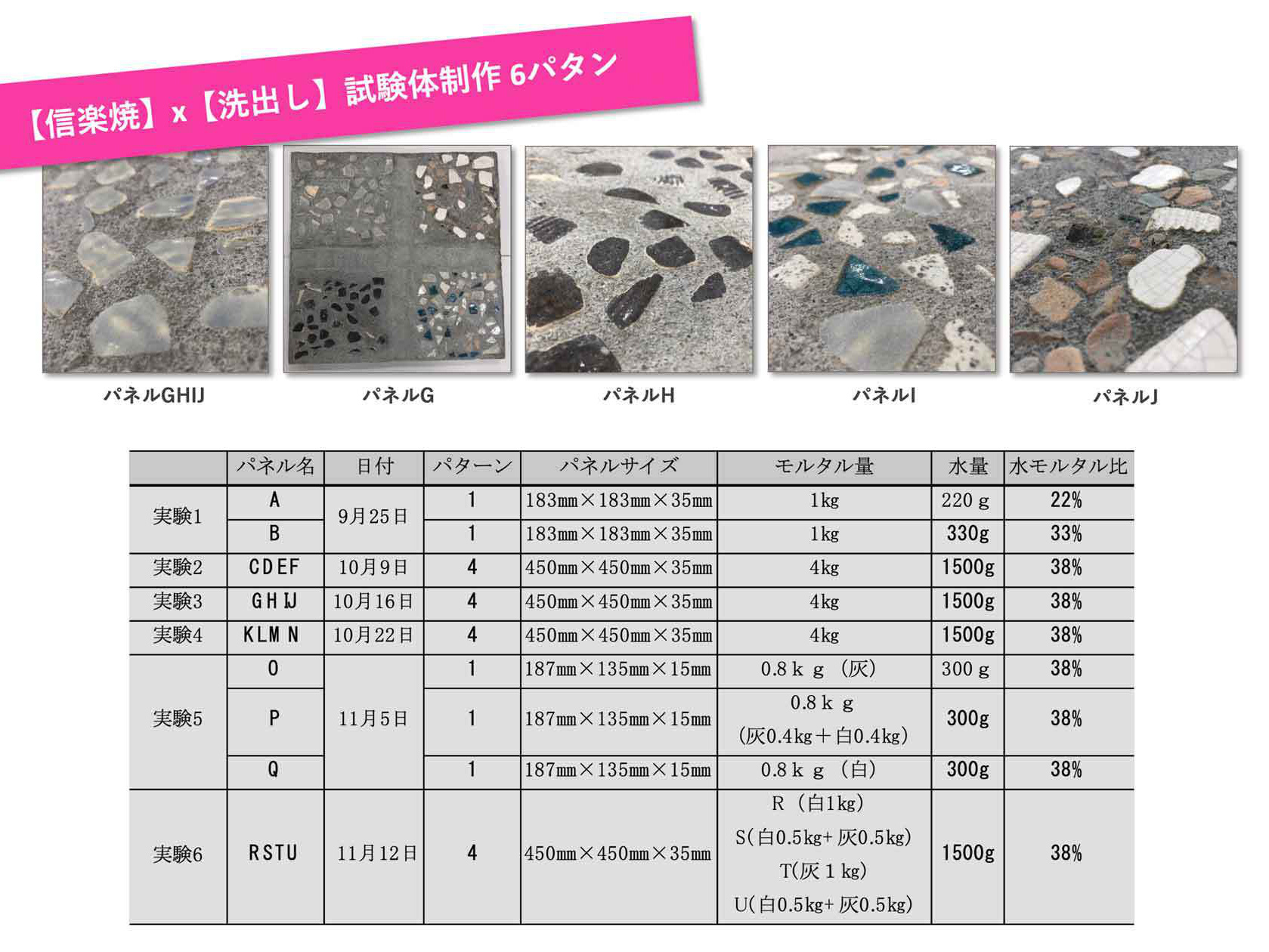

信楽焼の廃材を活用したインテリアエレメント

信楽焼は大業も小物も、土の質感を活かした表情豊かな伝統工芸であるが、焼成過程で破損する等、廃材の活用方法に苦慮している。そこで本研究では、信楽焼の材料物性に着目し、その廃材の再利用と用途模索をすべく研究着手に至った。「たぬきの置物」等で親しまれている信楽焼は、1) 荒々しい土質、2) 耐衝撃性・耐水性に富み、3) 素材自体が赤茶けた色味を帯びている事などから、国内では水道管や水瓶などに使われてきた。近年、信楽焼の市場規模が縮小しており、伝統工芸の火を絶やすことなく、同時に廃材の利活用を進めるべく、本研究では、新たなインテリアエレメントを提案することとした。

「洗出し」仕上げとは、左官仕上の一種で、砕石や砂利などを骨材(種材)とし、モルタルにて下地に定着させる方法である。西欧では「ZEN STYLE」として現代的なデザインエレメントに取り入れる傾向がある。

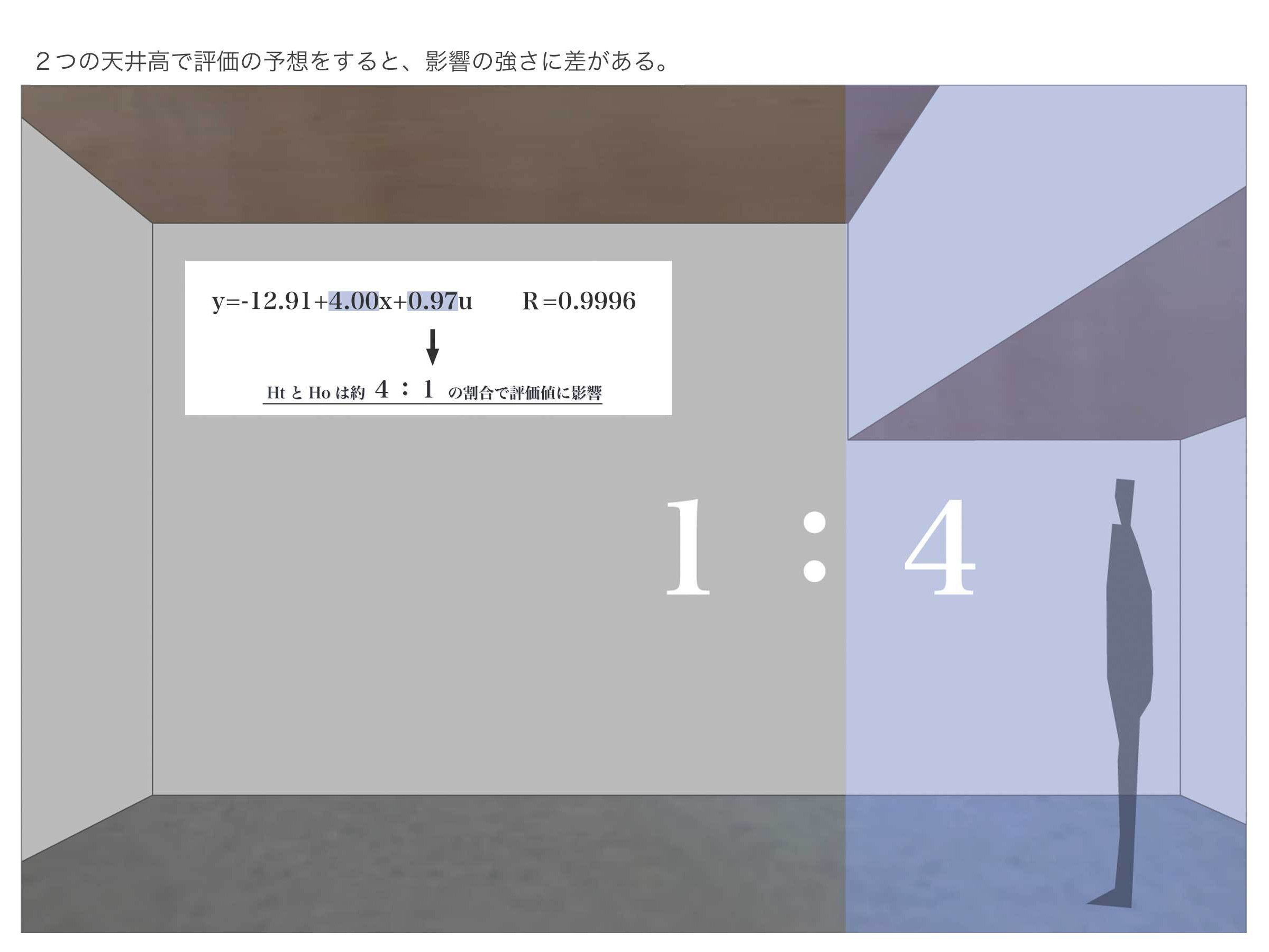

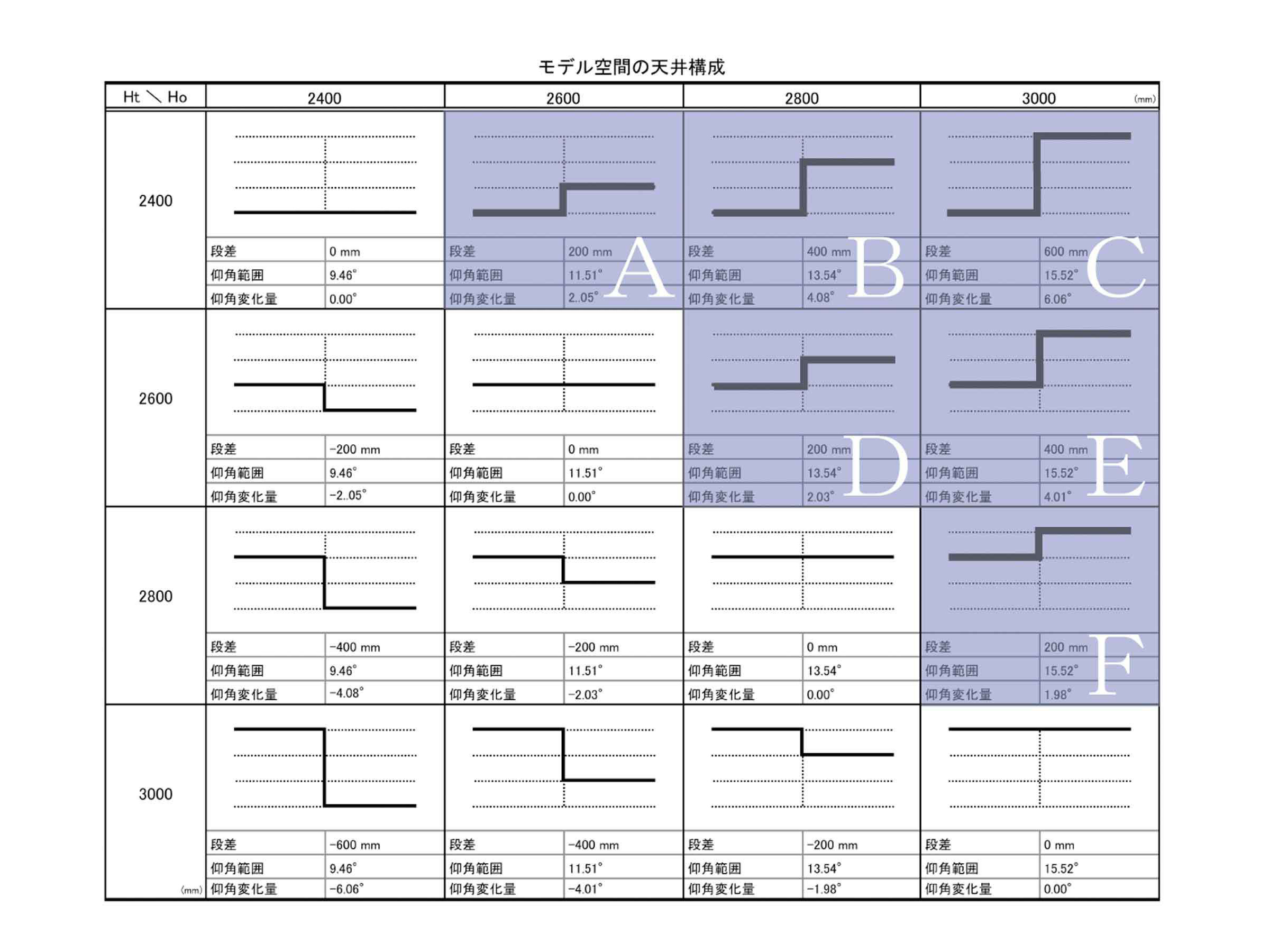

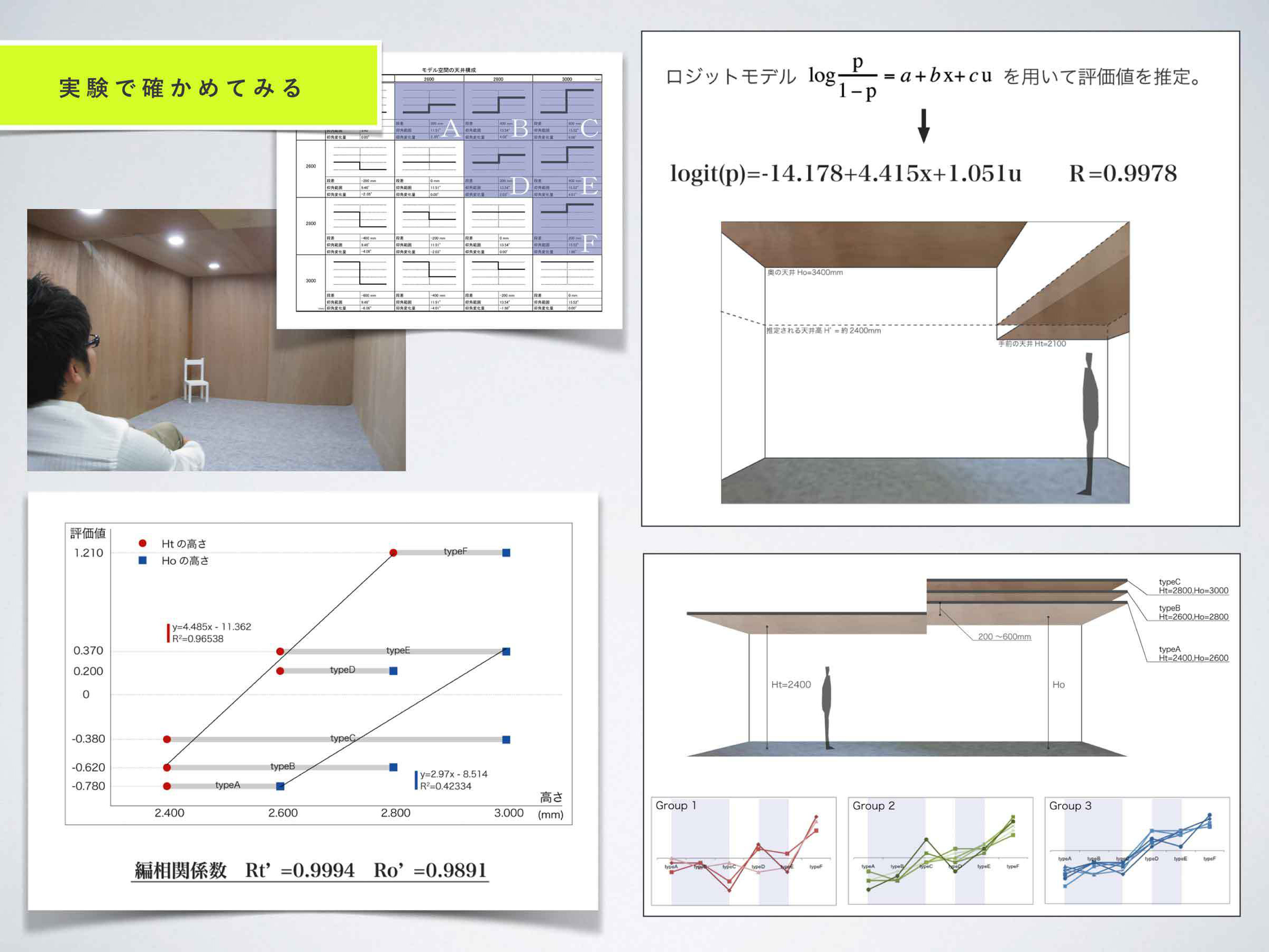

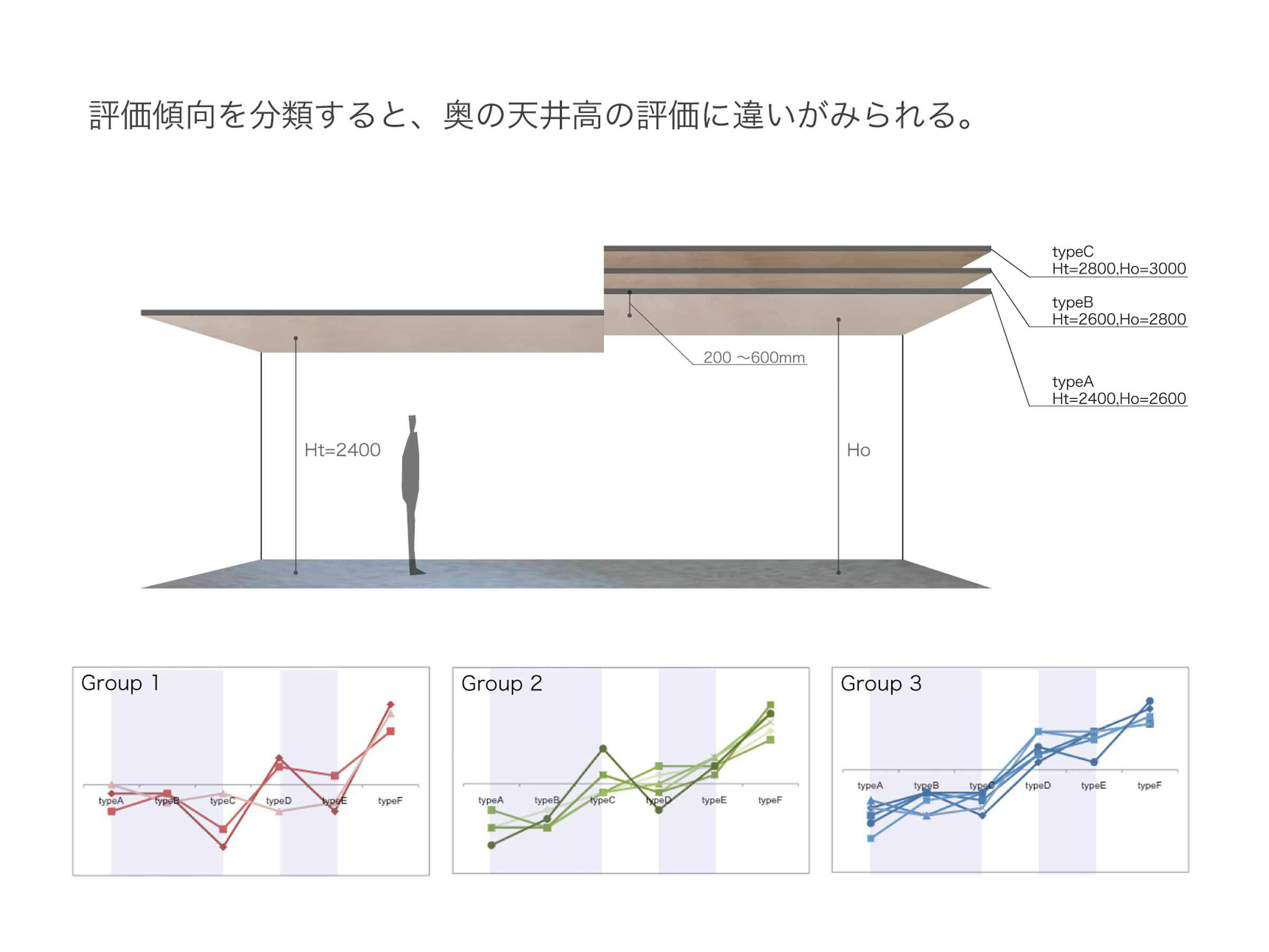

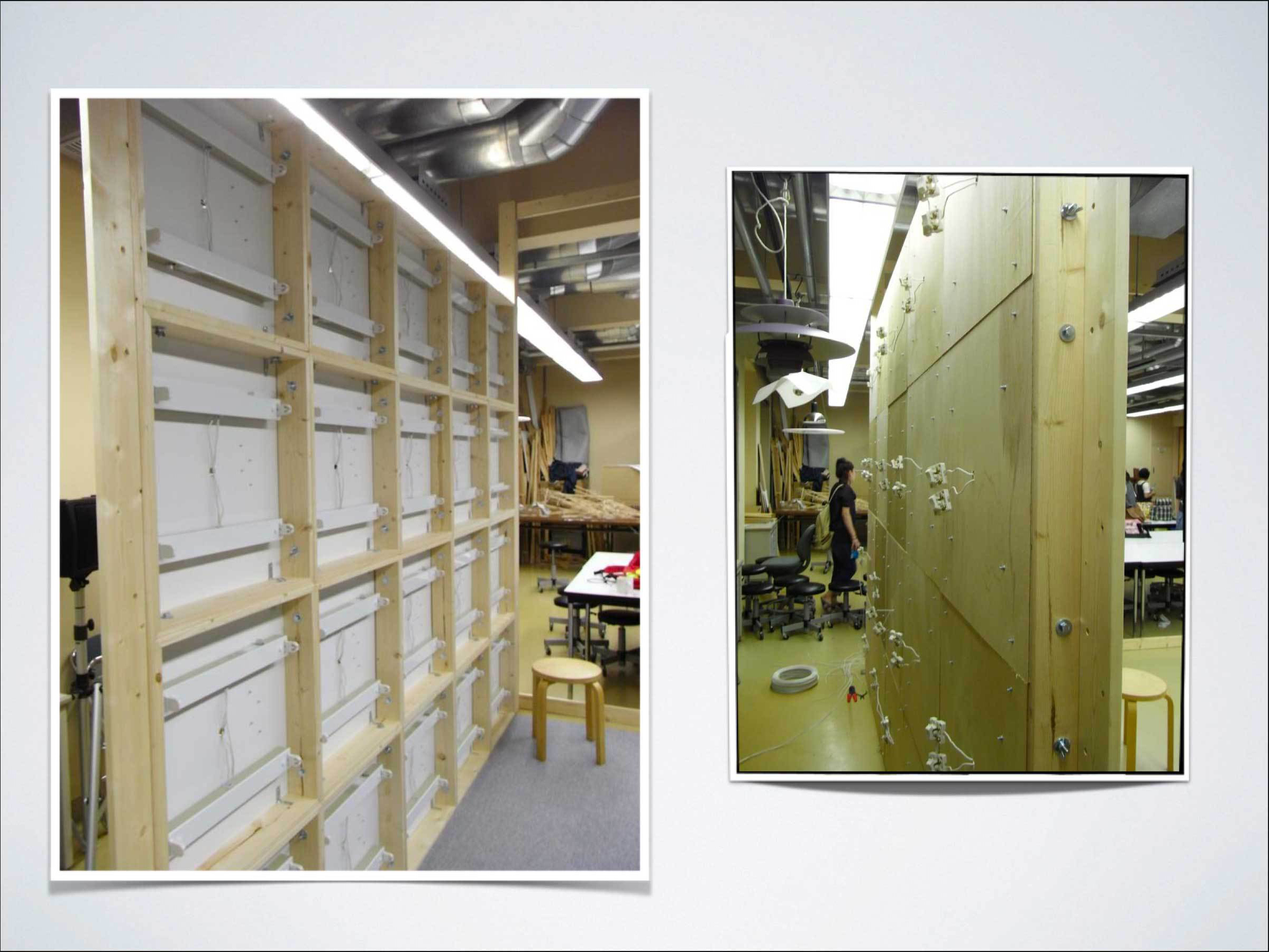

生活にここちよい天井のかたち

Appropriate Shape of Ceilings for Comfortable Lifestyle

これは、「空間の大小」と「居心地のよさ」に着目したデザイン研究である。吹抜け空間など天井が高い空間は、開放感と同時に楽しい気持ちを味あわせてくれる。一方、ロフトや天井が低い空間は、窮屈だけれども、何故か落ち着く。天井の高い・低いには、それぞれの魅力があるが、それらが同時に感じられる天井のデザインはないのかという問に答えを見つけるべく、ロジッドモデルを用いて定量化と心地よさの被験者評価を行った。

また本研究は、熟練した建築デザイナーが直感的に操る「天井を絞る」「天井に段差をつける」というデザイン行為に対し、各々のゾーンの気積比を「1 : 4」に近づけると最も効果的であることも併せて明らかにした。広いリビングルームを吹抜けにしたら、ダイニングやキッチンスペースは天井高を下げ、かつ気積はリビングの1/3が適切なバランスであるという事である。

This is a design study focusing on "large and small space" and "cozyness". Spaces with high ceilings, such as the atrium, gives you a fun feeling as well as openness. On the other hand, loft and low ceilings are cramped, but somehow settle down. The high and low ceilings have their own attractions, but in order to find the answer to the question of whether there is no ceiling design at the same time, we evaluated the subject of quantification and comfort using the rosid model.

In addition, this study is the most effective when the intuitive architectural designer is operated intuitively, "squeeze the ceiling" and "step on the ceiling". He also revealed that it was a target. After a large living room is a stairwell, the dining and kitchen space lower the ceiling height, and one -third of the living room is the appropriate balance.

1/2スケールの模型実験ルームを構築し、被験者の感性反応を調査した。写真手前に座っているのが被験者。スケール感覚の補正のために、同じく1/2スケールの椅子や家具を配置。A 1/2 scale model experimental room was built and the subject's sensitivity reaction was investigated. The subject is sitting in front of the photo. To correct the scale sensation, a 1/2 scale chair and furniture are placed.

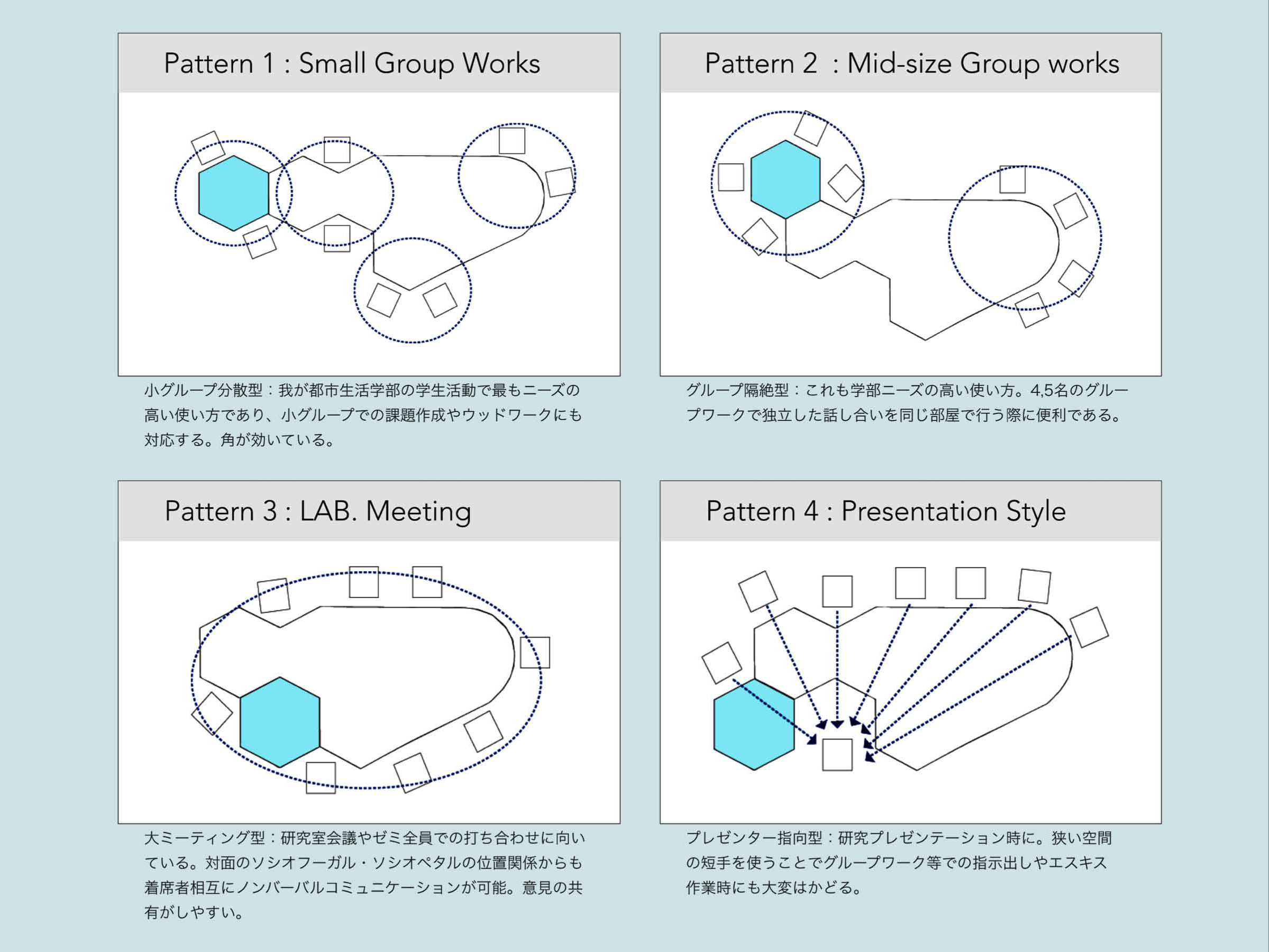

多機能ミーティングテーブルを自作する

Designing Multifunctional Meeting Table

ゼミをもっと活発にしたい想いから、研究室のテーブルを学生メンバーが設計・製作した。「ワークトップに必要なものは何か」から話し合いを始め、人と人の距離感や、シェルフ・収納とのバランスを考慮しつつ、設計を進めた。このワークトップは、固定本体テーブルと、小さな可動式六角形テーブルの2つの要素から構成されており、可動側を動かし組み合わせることでミーティングの形態を変容させられる点にある。小グループ作業や、全体ミーティング、プレゼンなど、多様なゼミ・シチュエーションに対応可能。また「人間集合の寸法」「対人間距離」の取り方に重点をおき、活発で自然に意見交換・意思疎通ができるような環境を創り出した。Student members designed and produced a table in the lab because they wanted to make the seminar more active. We started discussing from "What is needed for worktops?" This worktop consists of two elements, a fixed body table and a small movable hexagonal table, and is that the movement of the movable side can be transformed by moving and combining the movable side. It is possible to support various seminars such as small group work, overall meeting, presentation. In addition, we focused on how to take the "dimensions of human gathering" and "anti -human distance", and created an environment that can actively exchange opinions and communicate naturally.

(社)日本インテリアプランナー協会・2016年度IPCコンペ展示作品

大小の組み合わせで出来上がる各パターンは、対面・斜交い着席者とも非言語的な意思疎通を可能にすべく、直径3mの円環領域が複数同居できるようにした。声や表情、仕草などが伝わる事は、協調作業時には不可欠である。Each pattern, which is made of large and small combinations, has been able to live with multiple circular areas with a diameter of 3 m to enable non -language communication with face -to -face and diagonal seats. The transmission of voices, facial expressions, gestures, etc. is indispensable during cooperation.

ワークトップを囲んで座った時、発話しやすく、無理のない対人間距離を確保すべく、着座想定着座5〜16席とし、机上作業・PC操作等も自由にできるよう個人領域600ミリ幅確保。When sitting around the worktop, it is easy to speak, and in order to secure a reasonable partner distance, 5-16 seats for sitting, and secure 600 mm in individual regions so that desk work, PC operation, etc. can be freely used. 。

部屋の中心にこのワークトップを据え、多機能な使い方をサポートするのが窓下壁面凹みにフィットした書棚・物入れ。これも学生が丸鋸・インパクトを用い、施工図から集成材・MDFの切り出し、ダボ打ち、台輪作りも行った。A bookshelf and a bookshelf that fit the dent of the windows that support the multifunctional usage by placing this worktop in the center of the room. Again, students also used round saws and impacts, cut out glued materials and MDFs from construction drawings, dowel, and make taisen.

制作後3年が経た様子。29名の学生と教員が入れ替わりで調査研究・デザイン作業・ミーティング等同時並行で使用している。当学部は理系ではないので、学生の演習室つまり居場所がないぶん、ここがラボメンの秘密基地。Three years have passed since the production. 29 students and teachers use it at the same time as in parallel, including research, design work, and meetings. This faculty is not a science, so this is the secret base of Rabomen, probably because there is no place for the student exercise room.

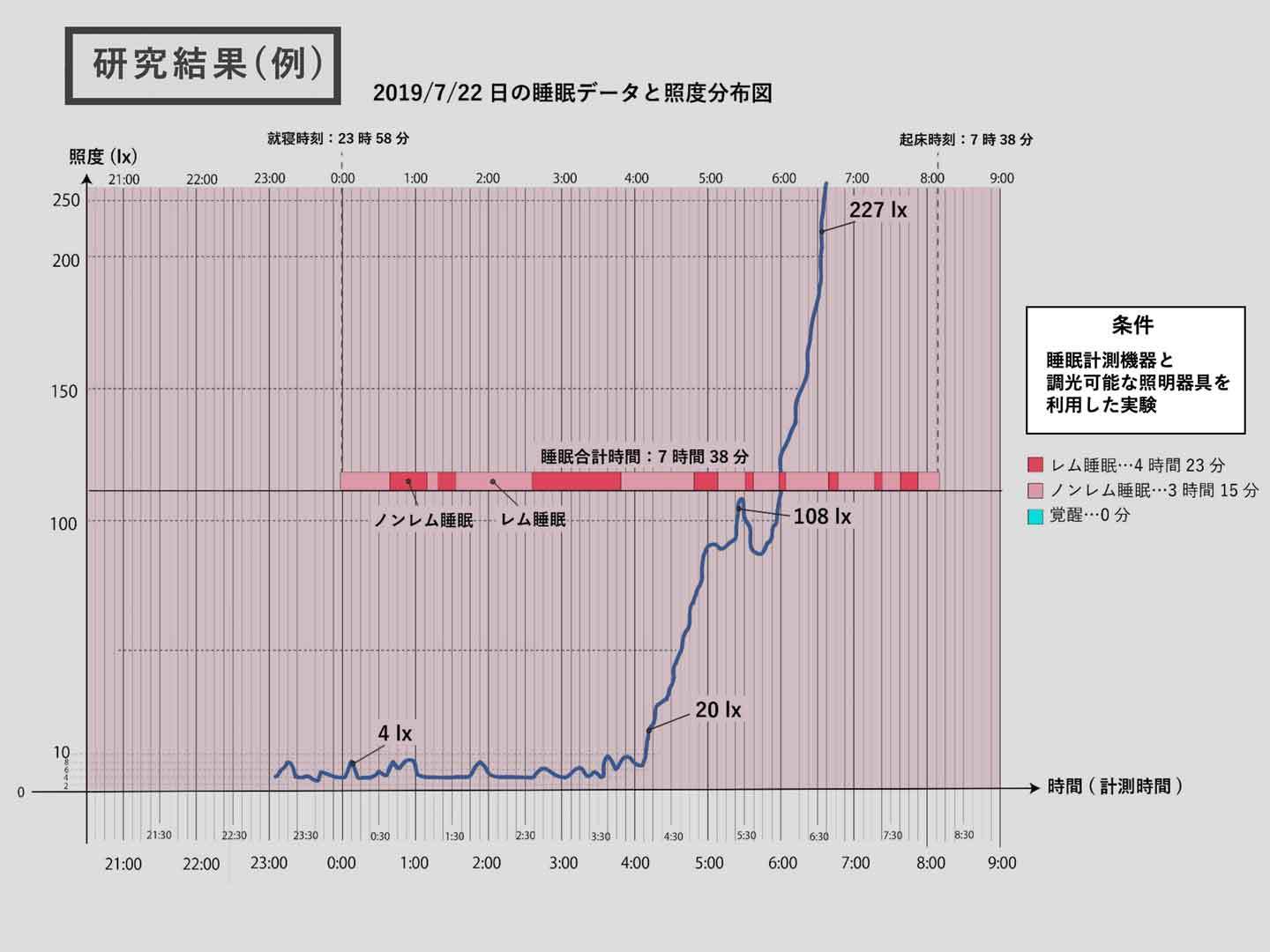

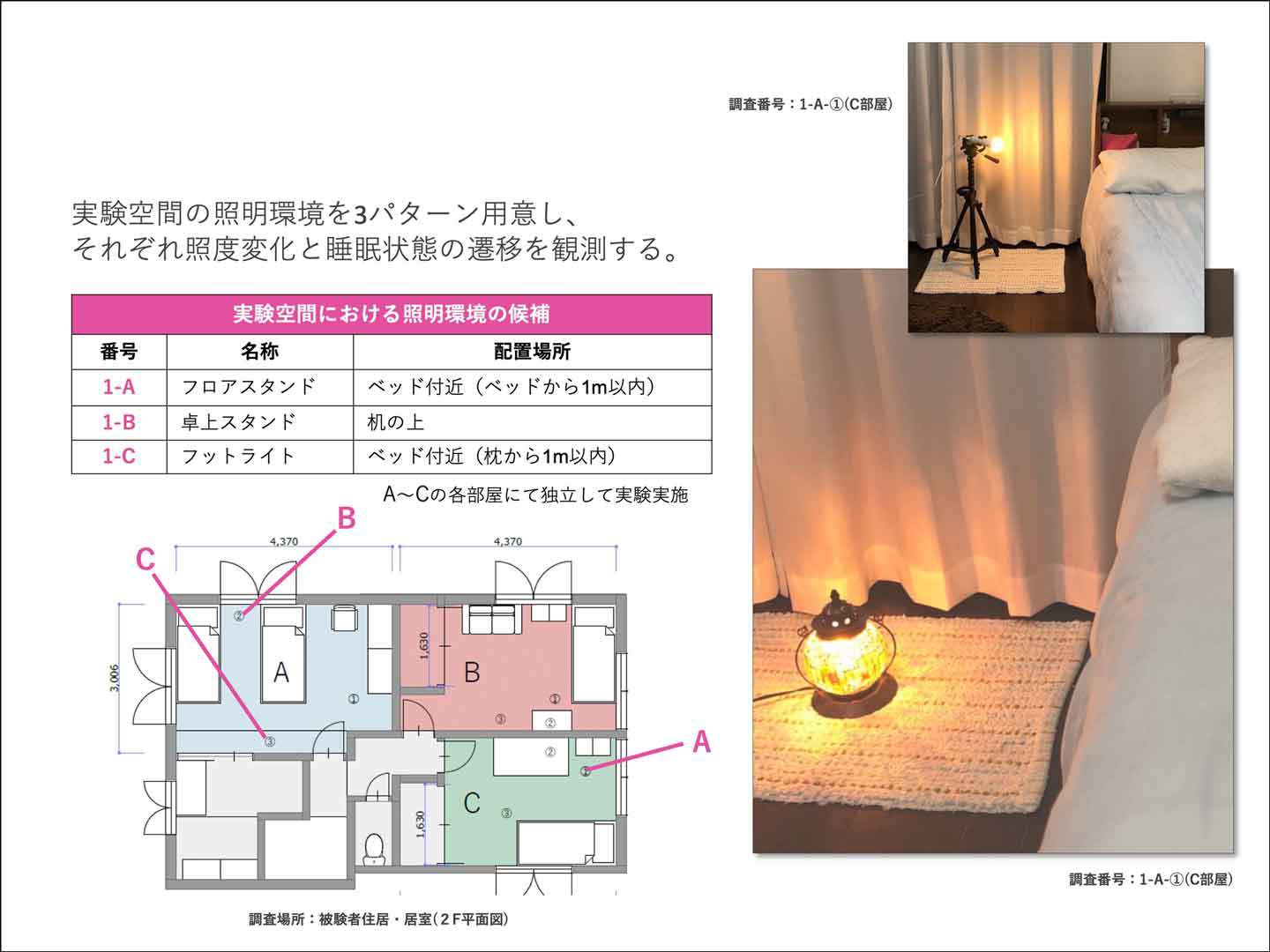

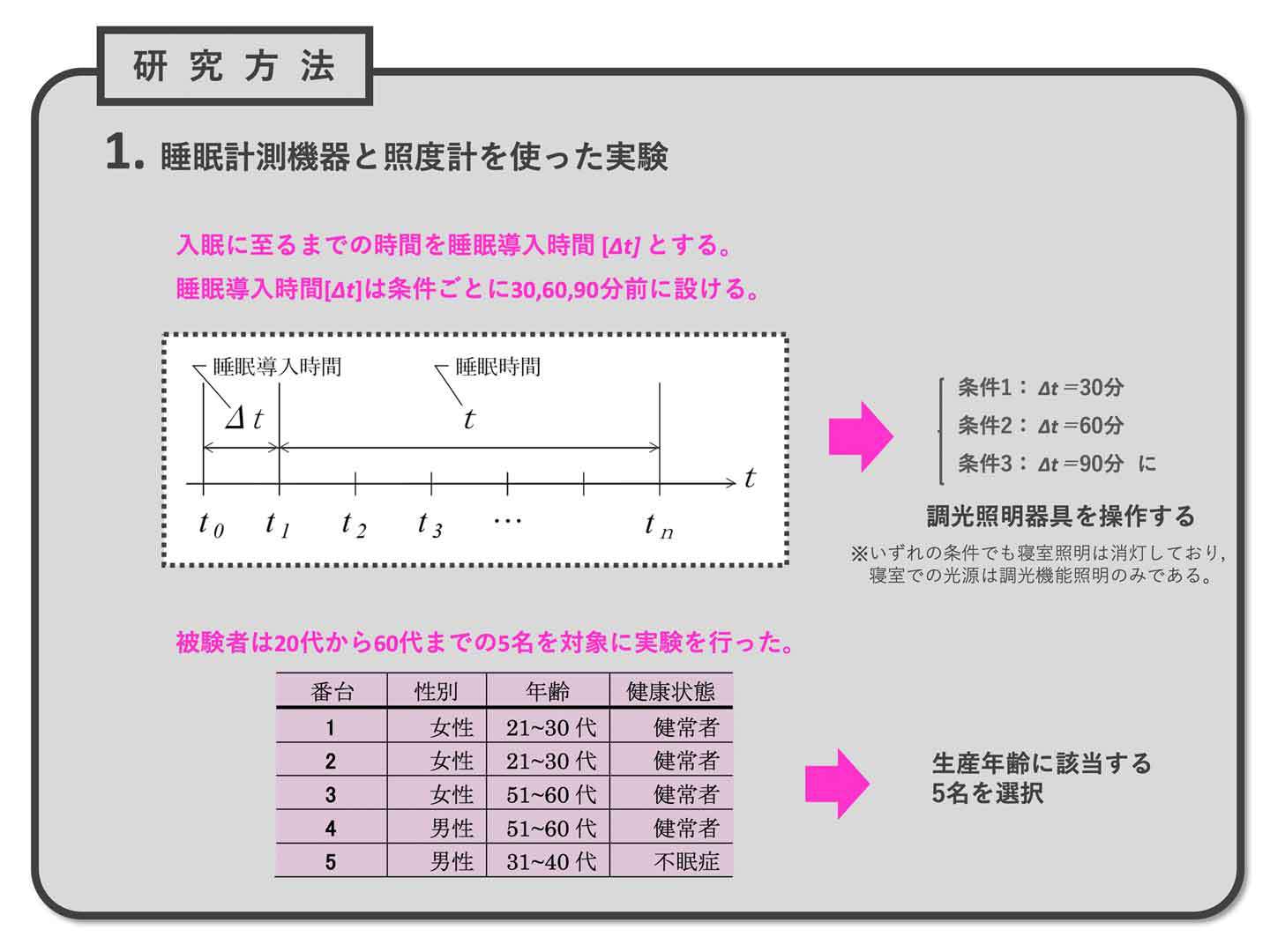

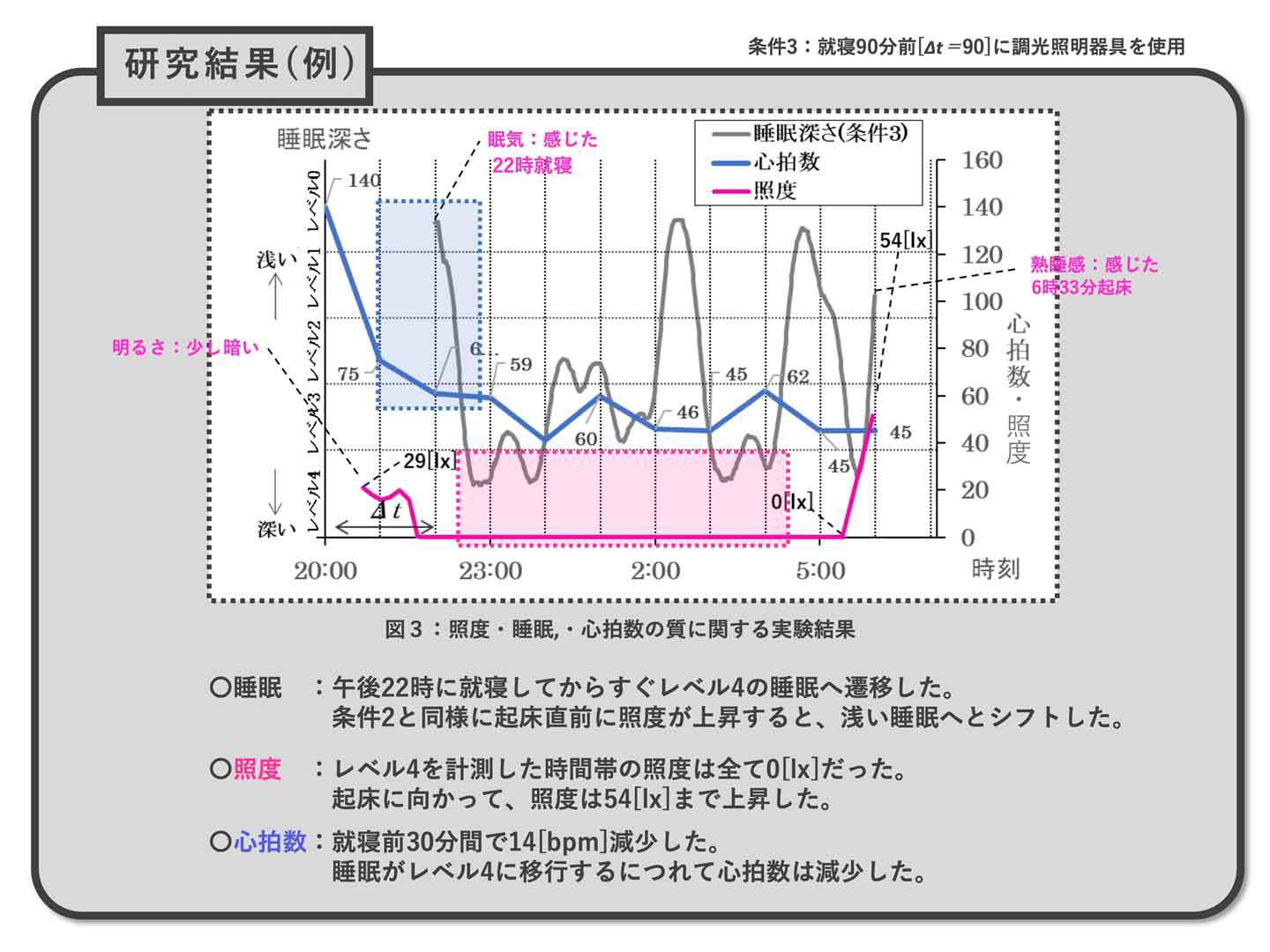

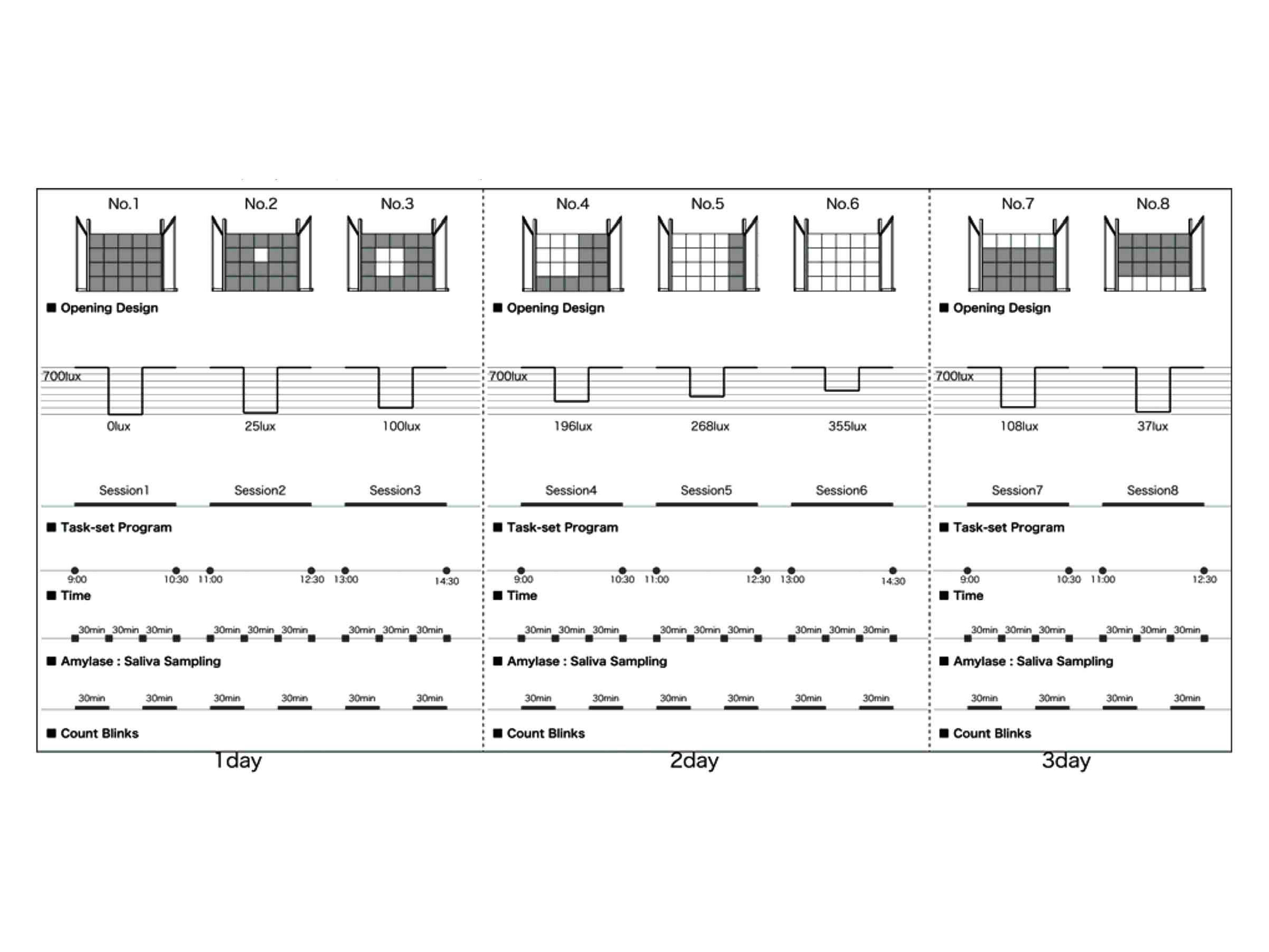

「あかり」コントロールで睡眠の質を高める

Improving Sleep Quality with "Lighting Control"

ベッドや寝具だけでなく、安眠効果を高めるインテリア要素として着目されているのが「寝付き前のひととき」を過ごす際の、照明の「明るさ」コントロール。この研究は、就寝前の照度低下時間の長短が、睡眠の深浅にどんな影響を与えているかの臨床実験を行ったものである。点灯初期の照度から、徐々に暗くしていく時間を60[分]とることで、就寝中の「覚醒時間の減少」と「深い睡眠の増加」が看取された。また、1) 通常の室内照明よりも照度が低い時、眠気を促す傾向が高いことと、2)睡眠導入時の活動を限定する経過時間として適切なことが深い睡眠につながったみる事ができる。 Not only beds and bedding, but also interior elements that enhance the sleep effect, the lighting control of lighting when spending a “time before falling asleep”. This study conducted a clinical experiment on how long and short illuminance time before bedtime had deep sleep. By taking 60 [minutes] to gradually darken from the illuminance of the initial lighting, the "awakening time decrease" and "deep sleep increase" during bedtime were taken. In addition, 1) When the illuminance is lower than the normal indoor lighting, it tends to promote drowsiness, and the appropriate sleep time to limit the activities during sleep introduction can lead to a deep sleep. 。

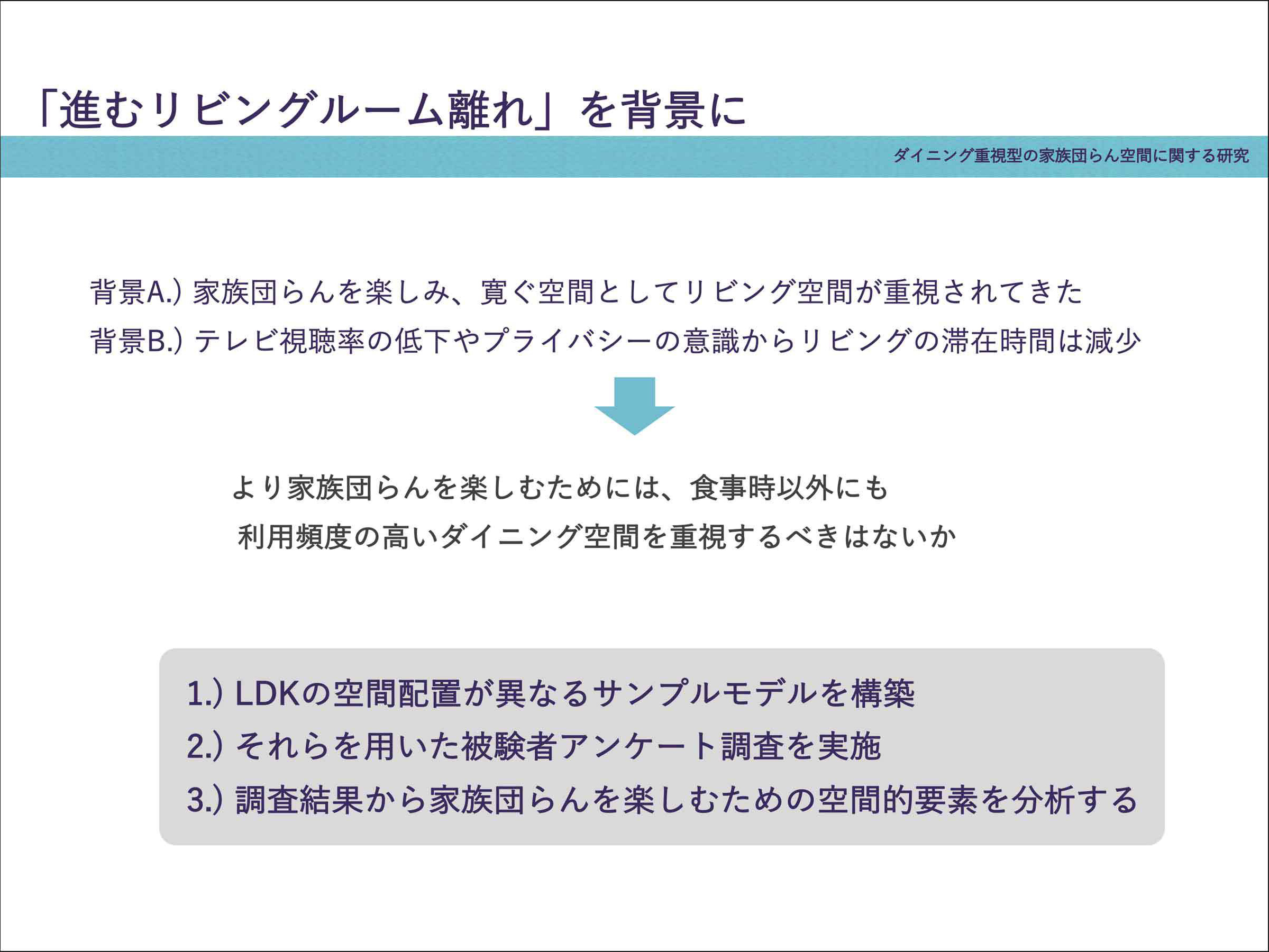

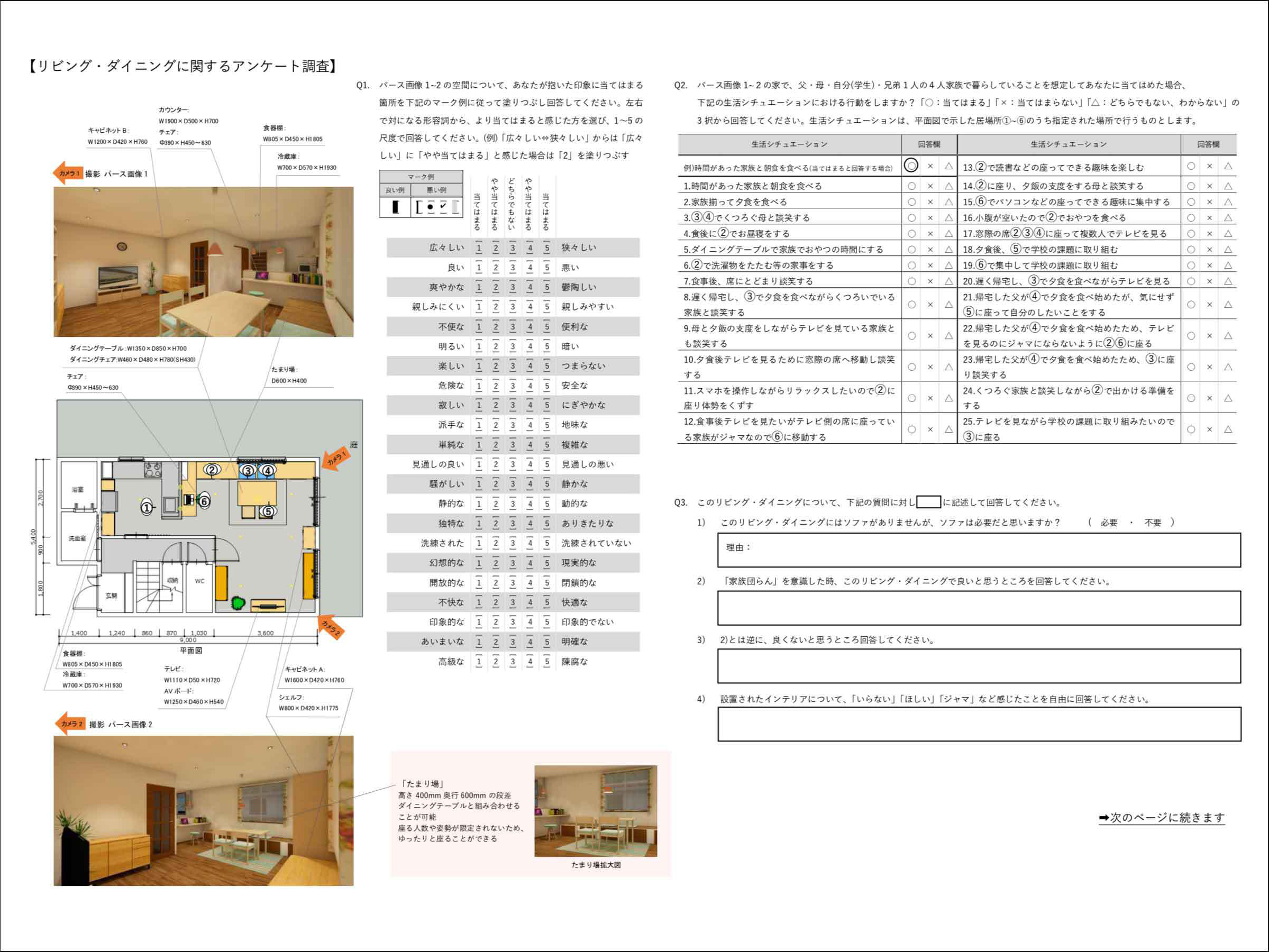

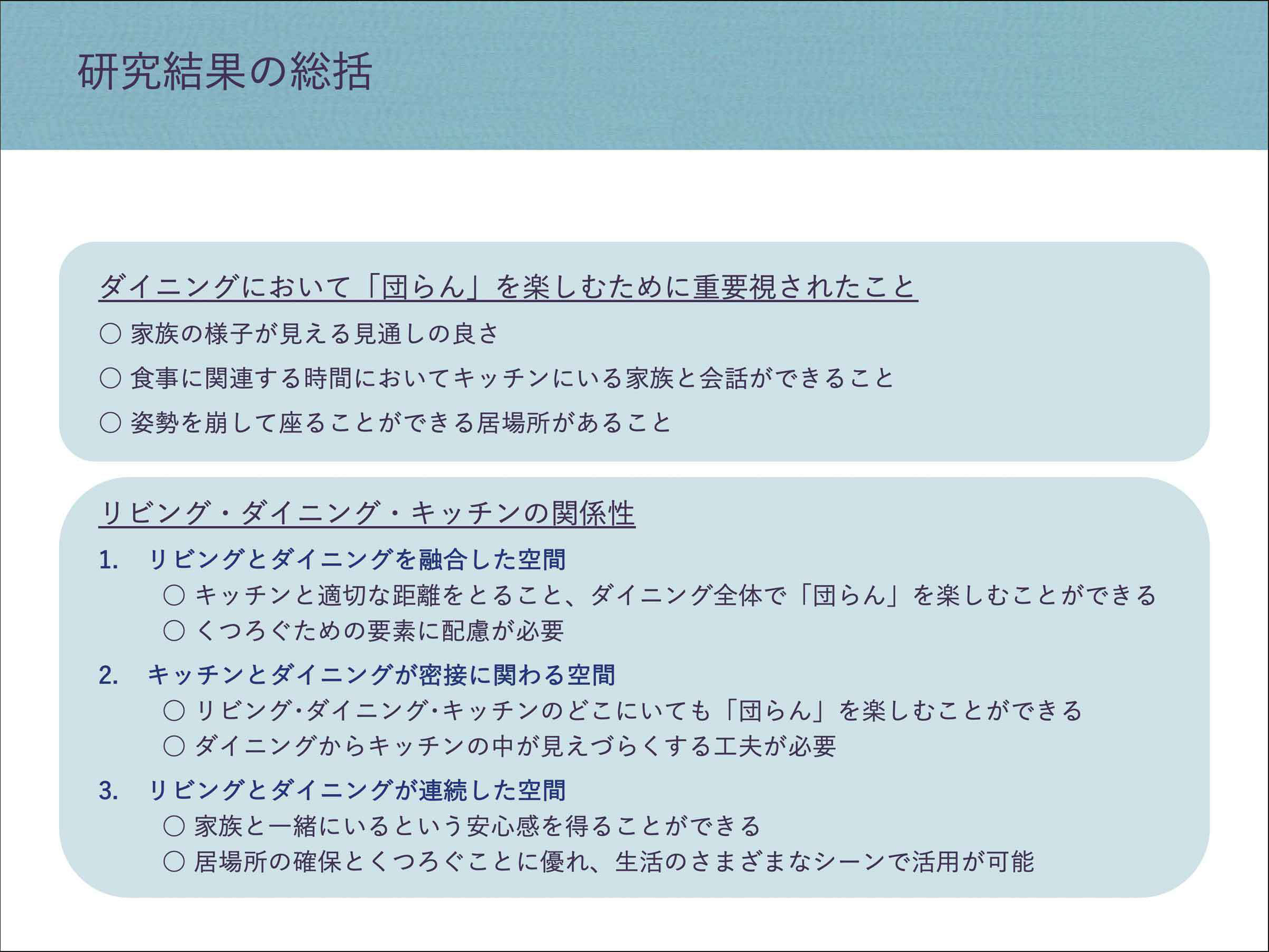

ダイニングを重視した「新LDK」発想

New LDK Plan Idea that Emphasizes Dining Room

動画サイトやスマートフォンの普及に伴い、家庭での「テレビ離れ」が顕著だが、同時に、家族揃ってリビングや居間でくつろぐ事も少なくなったと実感される向きも多いのではないだろうか。一方ダイニングルームは、食卓としての機能以外にも、子供の勉強机代わりになっていたり、ちょっとした家事雑事のデスクも兼ねていたりと、リビングルーム以上にフレキシブルに、かつ多用されている。本研究は、そうした「新LDK」のあり方にフォーカスし、ダイニングルーム重視型の住宅プランニングに対する居住者意識調査を行った。With the spread of video sites and smartphones, the "separation of TV" at home is remarkable, but at the same time, there are many ways to realize that the whole family has less relaxed in the living room and living room. On the other hand, the dining room has been used more flexibly than the living room, as well as the function of the dining table, as well as a child's study desk, and also serves as a desk for a little housework. This study focused on such a "new LDK" and conducted a survey of residents in dining room -oriented housing planning.

関連論文:目羅真弓・高柳英明:ダイニング重視型の家族団らん空間に関する研究、東京都市大学都市生活学部卒業研究、2018.3 (PDF)

我が国の「ダイニング文化」は、戦後復興と公営住宅標準設計に始まる。その後日本住宅公団が進めた「ダイニング・キッチン」により、家庭内の団らん空間が徐々に形成され、生活水準の向上が図られた。Japan's "dining culture" begins with post -war reconstruction and public housing standard design. Later, the "Dining Kitchen" promoted by the Japan Housing Corporation gradually formed a dining space in the home, improving living standards.

本研究は、昨今の都市生活の変化に併せた「ダイニング重視型」の3つのモデルプランを提示し、被験者家庭の家族構成に対応させ「家事・会話・食事・勉強・作業・休憩・用達」などの行為についての感性反応を調査した。This study provides three model plans, a “dining -oriented type” that conforms to the changes in urban life, and responds to the family structure of the subject's family, “Household work, conversation, meals, study, work, break, breaks, and use. I investigated the sensitivity reaction of acts such as.

「会話を伴う家族の団らん」については特に、リビングルームよりもダイニング領域の伸展に伴って場所移行の傾向が見られた。またキッチンワークトップとダイニングテーブルが一体化した方が、行為の多様性が期待できるとの回答傾向が見られた。Regarding the "family with conversation", there was a tendency to shift to place with the extension of the dining area rather than the living room. In addition, there was a tendency that the integrated kitchen worktop and the dining table could expect the diversity of the act.

「新LDK」発想では「会話環」を中心に据えた居場所の確保よりも、家族が互いに見える状態であればよいとされた。また家族が各自思い思いの過ごし方をしつつ、互いにノンバーバル・コミュニケーションが可能であれば、団らんの空間として最適ともされた。According to the "New LDK" idea, it would be better if the family could see each other rather than securing a place centered on the "conversation ring". Also, if the family could do non -verbal communication with each other while their families were able to spend their own thoughts, it was the best space for the group.

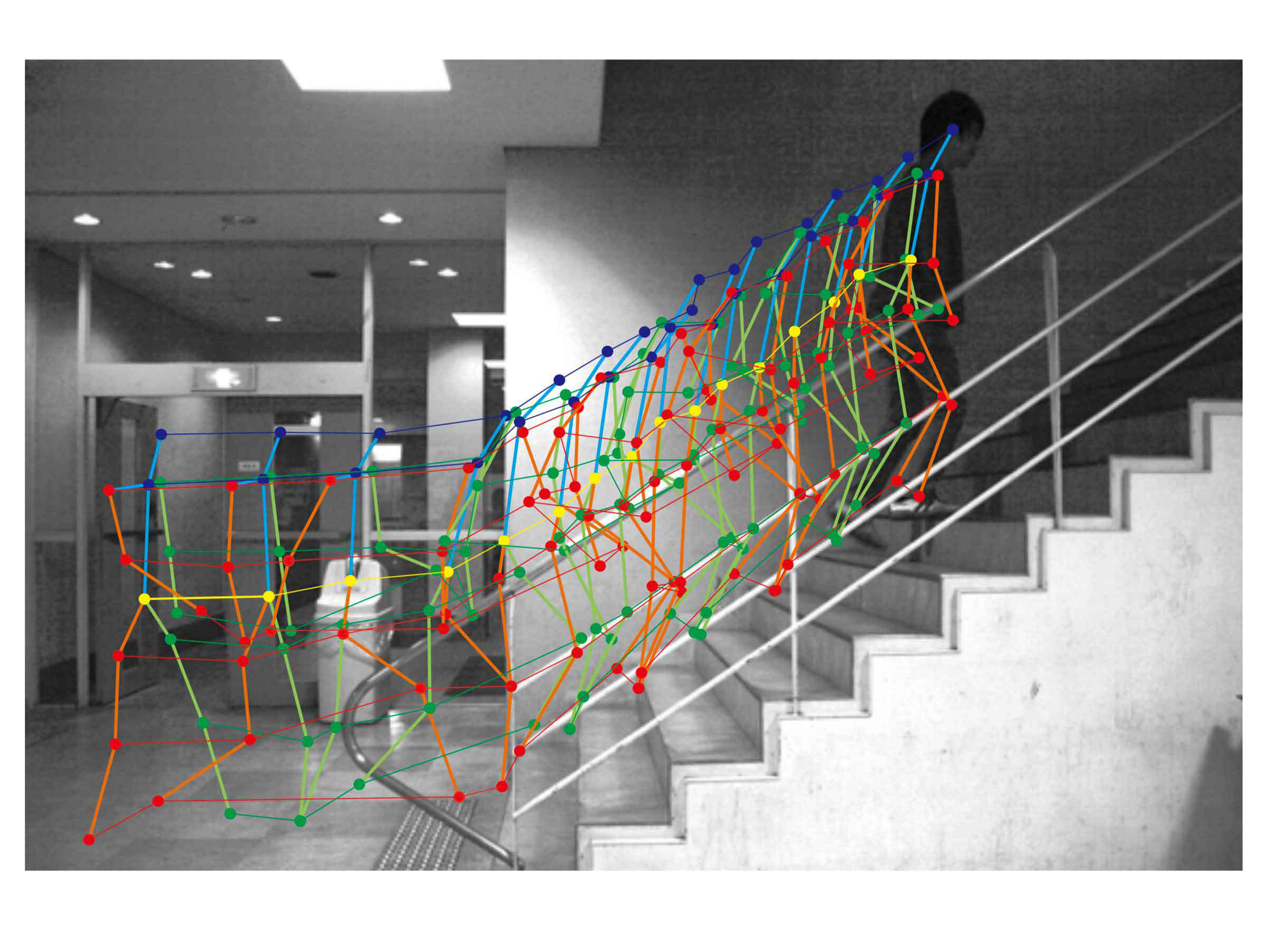

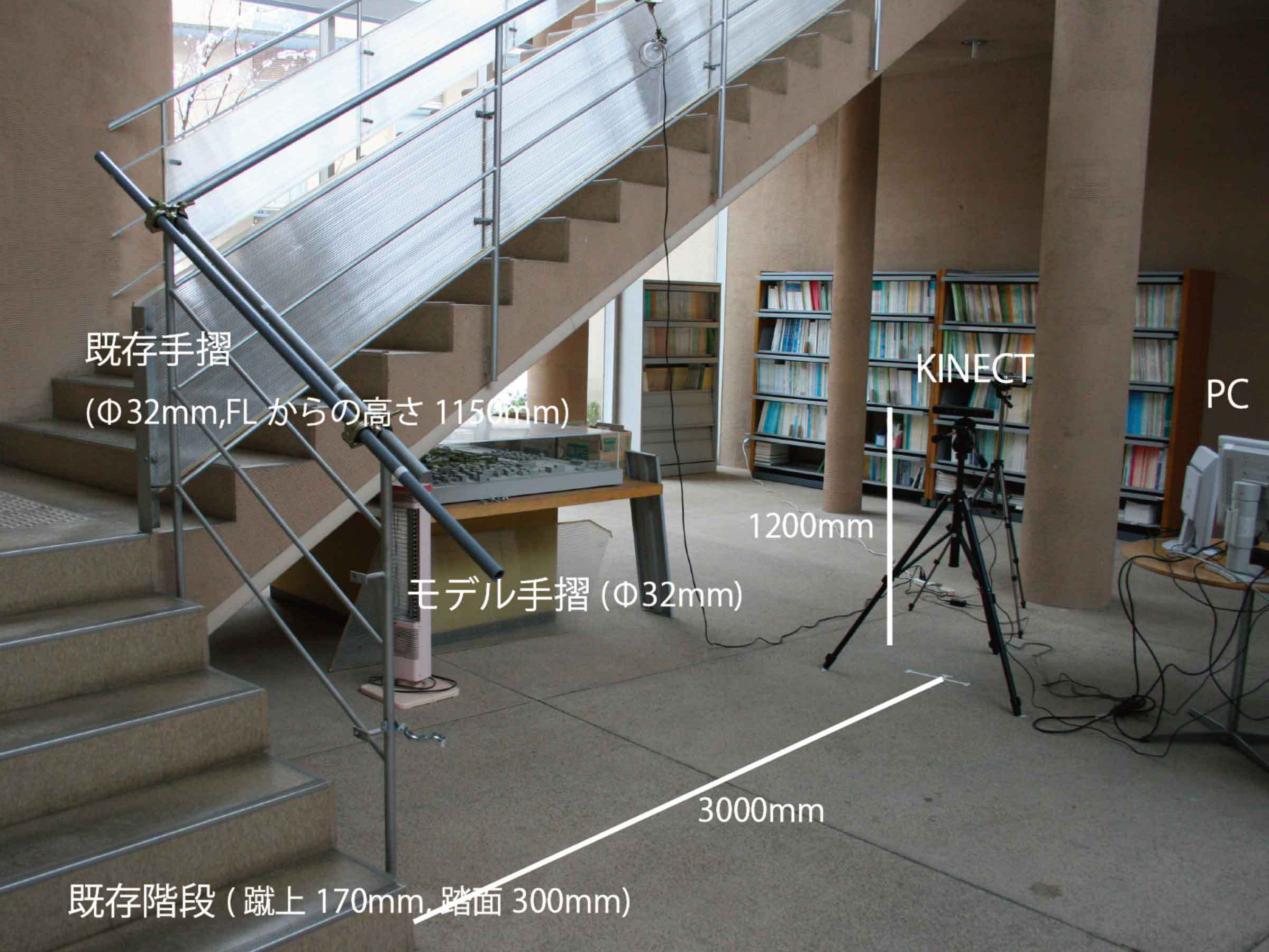

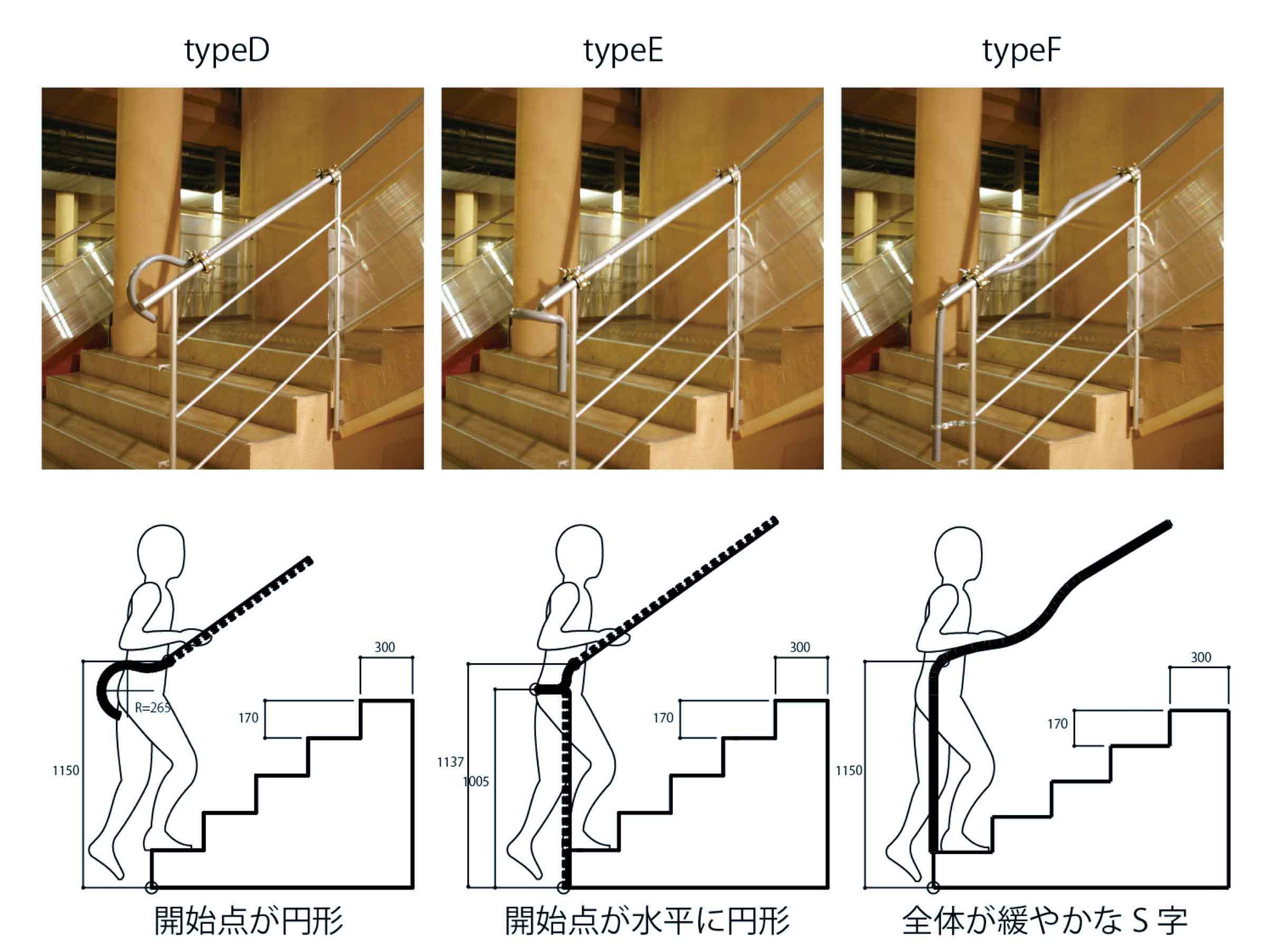

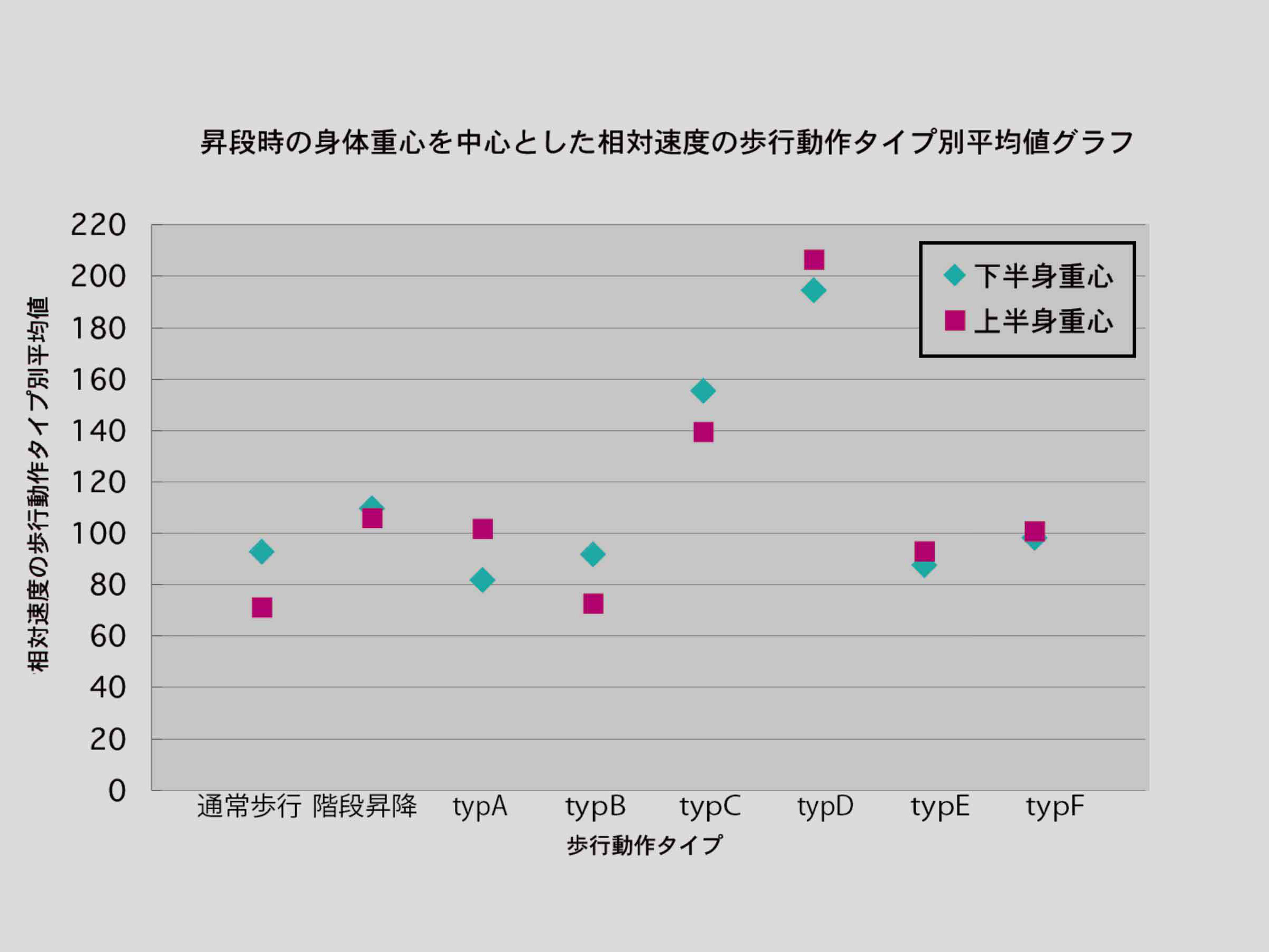

昇降しやすい階段手摺のデザイン

Stairs Handrail Design that Makes it Easier to Ascend or Descend

この研究は、腰を痛めた人が大学構内の階段を昇る際「1段目」を特に辛そうにしていた様子を観察した本研究室修士の学生が始めたものであり、手摺の始まりの位置や形状と、1段目の段端との相対的な関係を整理することで、もっと昇りやすく出来ないかという解決意識から着手に至った。人間のシルエットを読み取る画像認識型のモーションキャプチャを用い、被験者の腕・肩・腰骨・膝などの動きをデジタイズし、重心位置のぶれと挙動から、最も負担の少ない結果をきたす手摺形状を特定した。階段の蹴上げ(けあげ)寸法や、勾配の適正値などは多く研究されているが、日頃の観察を元にし、手摺の形から昇降負荷を科学した、本研究室ならではのテーマだと言える。This study started by a master's student of this lab who observed the person who had a backed back on the stairs in the university premises, especially when he was making the "first stage" especially spicy. By organizing the relative relationship between the position and shape and the first step, the awareness of the solution of whether it could be more likely to rise was started. Using an image -like motion capture that reads human silhouettes, the type of handrail shape is identified that has the lowest burden from the blur and behavior of the subject's arms, shoulders, hip bones, knees, etc. 。 Many of the stairs kicking up (squeeze) dimensions and appropriate grades are studied, but based on daily observations, it can be said that it is a theme unique to this lab that science the rise and descent from the shape of the handrail.

建築法規上、手摺の最低設置高さが決められているが、その条法範囲内であれば多様な形状が考えられる。2段目にてデントしているものは、1〜2段目への体重移動の際に有効といえる。The minimum installation height of the handrails is determined on the architectural regulations, but within the scope of the provisions, various shapes are considered. Those that are dent in the second stage can be said to be effective when shifting weight to the first or second stage.

「窓には疲労回復性能があるか?」研究

A Study of"Can Windows Heal Fatigue?"

近年では窓サッシの断熱・密閉性能に目覚ましい向上が見て取れるが、窓枠で切り取られた外部の風景に見とれたり、様々に色づいた陽の光などに癒やされたり- 窓には通風や採光などの他に、人間の感性に働きかける作用があると思われる。そこで本研究は、インテリア空間に対していかなる寸法の窓がそうした人間の感性モデルに強く連関しているのかを調べ、設計技術にフィードバックすることを目的としている。住空間においては、そこでの作業の質や効率の向上を目指すのではなく、むしろ「いかに効果的な休息を提供できるのか」や「いかにして蓄積されたストレスや疲労を効率よく解消させられるのか」といった逆の性能が求められるべきであり、従来の空間評価概念では扱われていない住空間本来の特性としての「休息効果」に着眼し、ごく客観的な被験者の生理状態の実験測定を基にした評価基準を策定することが必要とされる。 また近年のライフスタイルの変化に対応した良好な住環境を提供すべく、住宅の外的環境との接し方、特に窓や開口・スリット等を用いた自然光の採光方法に関し、特異な形状・仕様、形態の実験的な住宅設計事例が多く見られるようになったが、これらの特異な採光方法と住空間の性能を客観的に評価しうる基準整備が急務である。よって本研究は、住空間の「休息効果」に関わる性能を、空間の疲労回復性能と呼び、各種の生理計測手法を駆使することによってその定量化を試みる。

壁・天井面については数種類の仕上色を、床面についてはカーペット・フローリング等、材質を異とする仕上材を適用し、また閉空間の広さに応じたイス・ソファー等のしつらえを用意し、可変空間条件とする。For walls and ceilings, several types of finished colors are applied, and the floor surface is applied to a carpet and flooring, etc., and a discipline of a chair sofa according to the size of the closed space is also available. , Divided space conditions.

実験被験者数は12パタンの可変条件に対して各10名、合計120 名、被験者には直前まで別に用意した執務空間(大学内会議室などを利用)にてパソコン操作や文書作成といった定型化したパフォーマンステストを30分間行わせたのち、実験環境内に着座させ、自然にくつろいだ姿勢を取らせたまま30分間休憩させる。The number of experienced subjects is 10 people, for a total of 120 people, for a total of 120 people, and the subjects have been standardized in a separate work space (using a university conference room, etc.). After performing the performance test for 30 minutes, sit in the experimental environment and take a 30 -minute break with a natural relaxing posture.

その後、再度別室にてパフォーマンステストを行わせる。その間下記のA~Cに示す3種類の生理状態の計測を実施し、この要領で執務-休憩-執務の状態変化にみられる疲労蓄積・回復度合いの推移を計測・抽出する。After that, the performance test is performed again in the separate room. In the meantime, the three types of menstrual conditions shown in the following A to C are measured, and the changes in fatigue accumulation and recovery degree of status change in the status of work-breaks in this manner are measured and extracted.

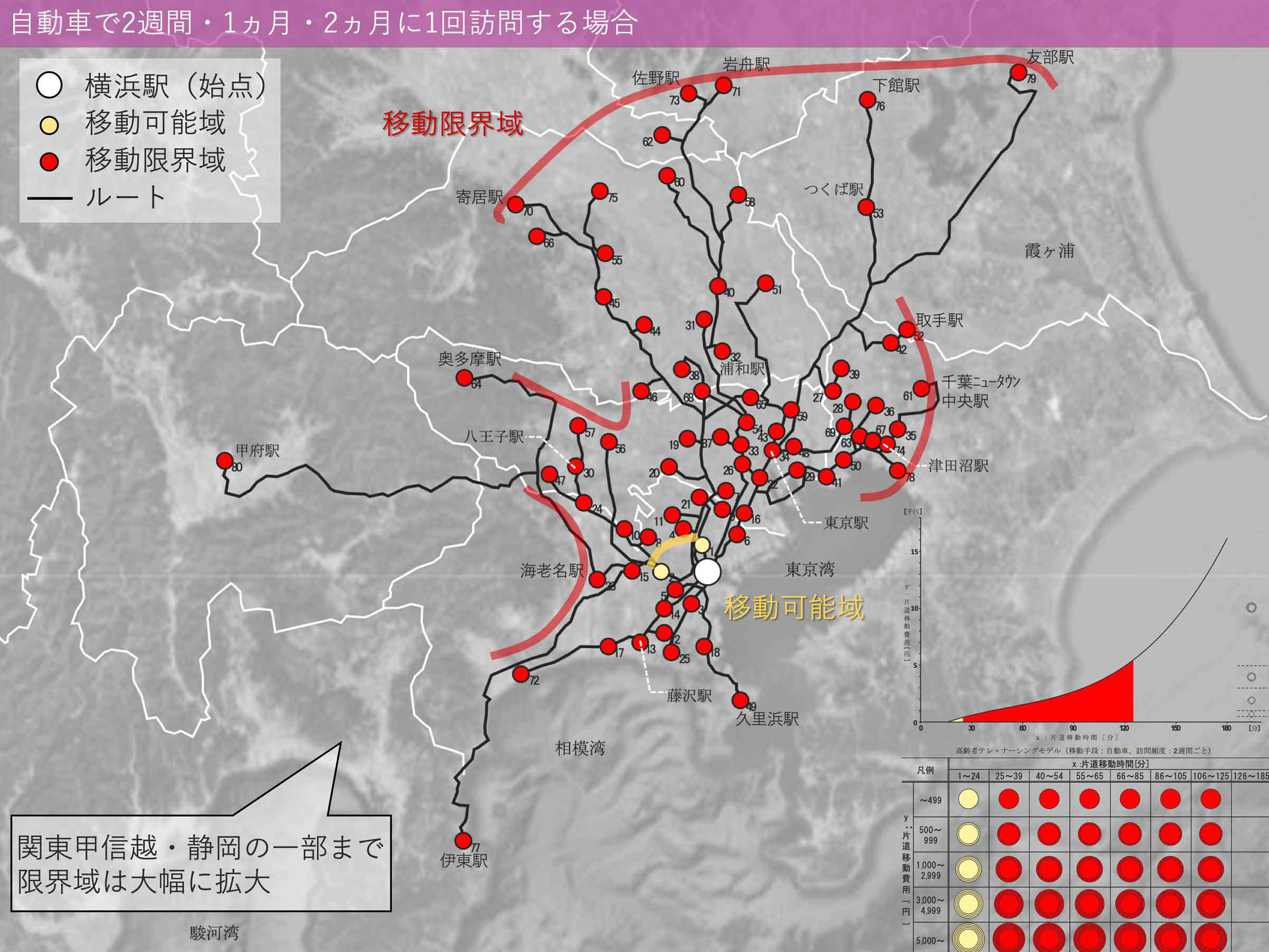

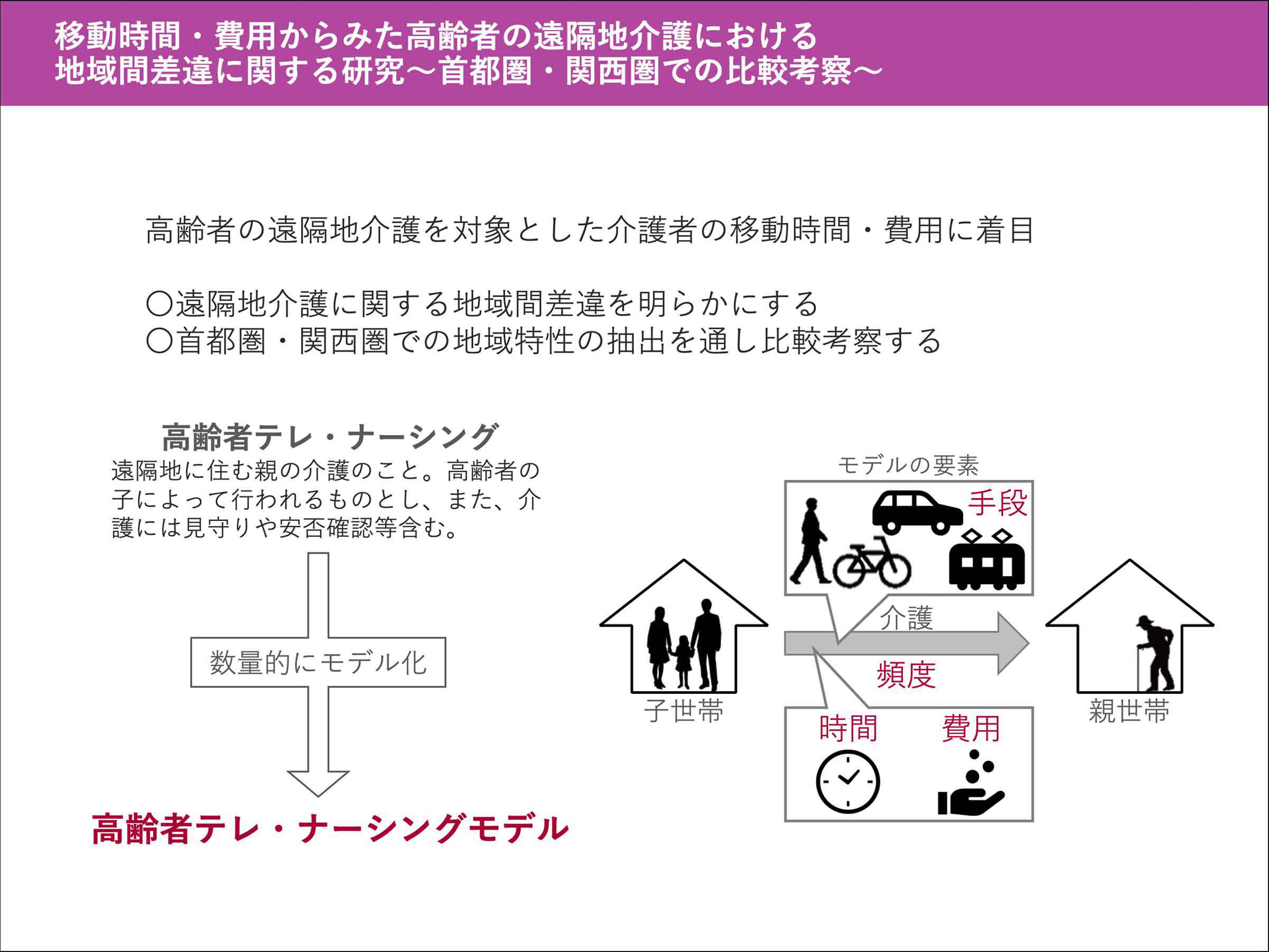

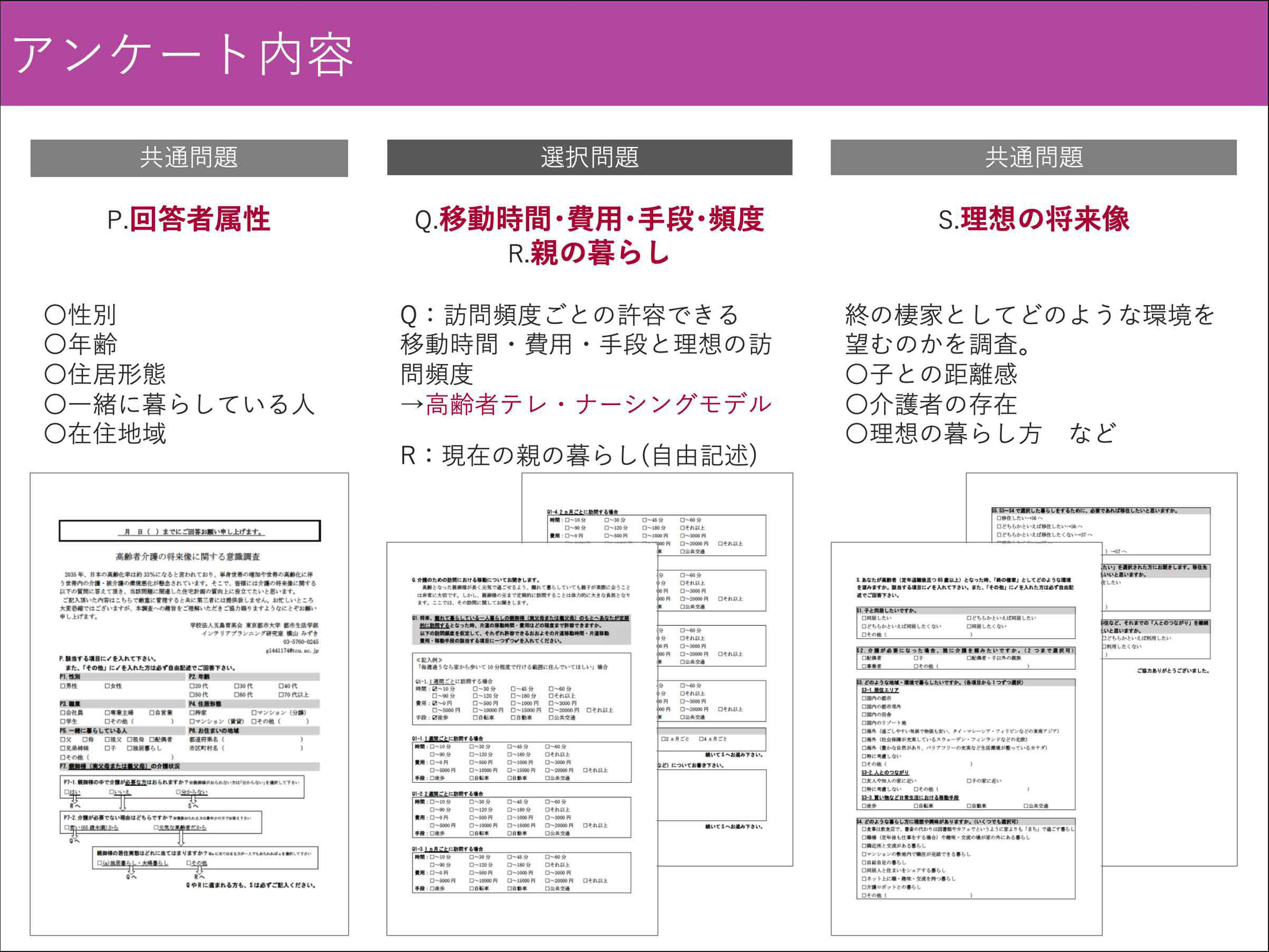

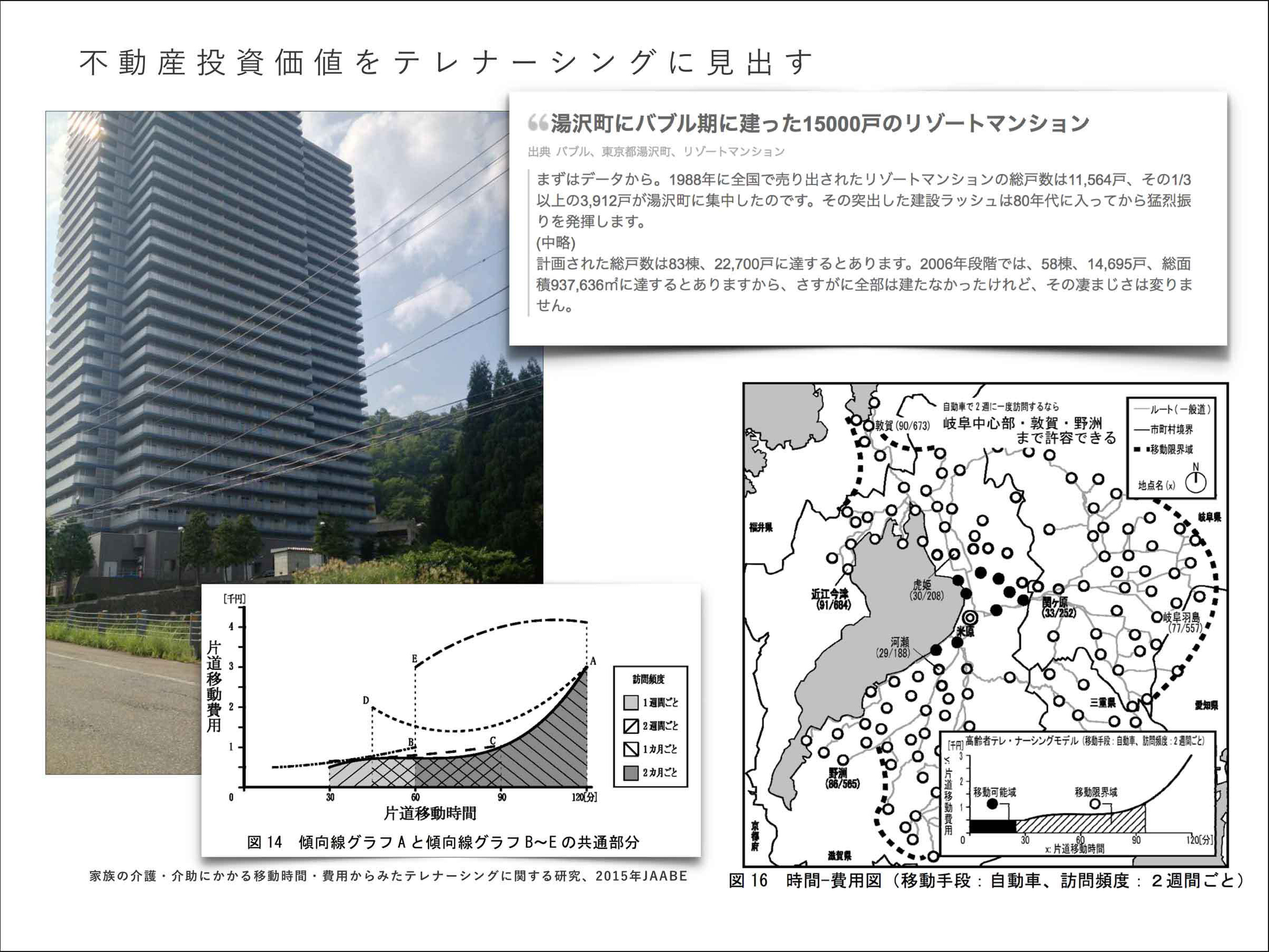

「テレナーシング」できる高齢者住宅の立地与件を知る

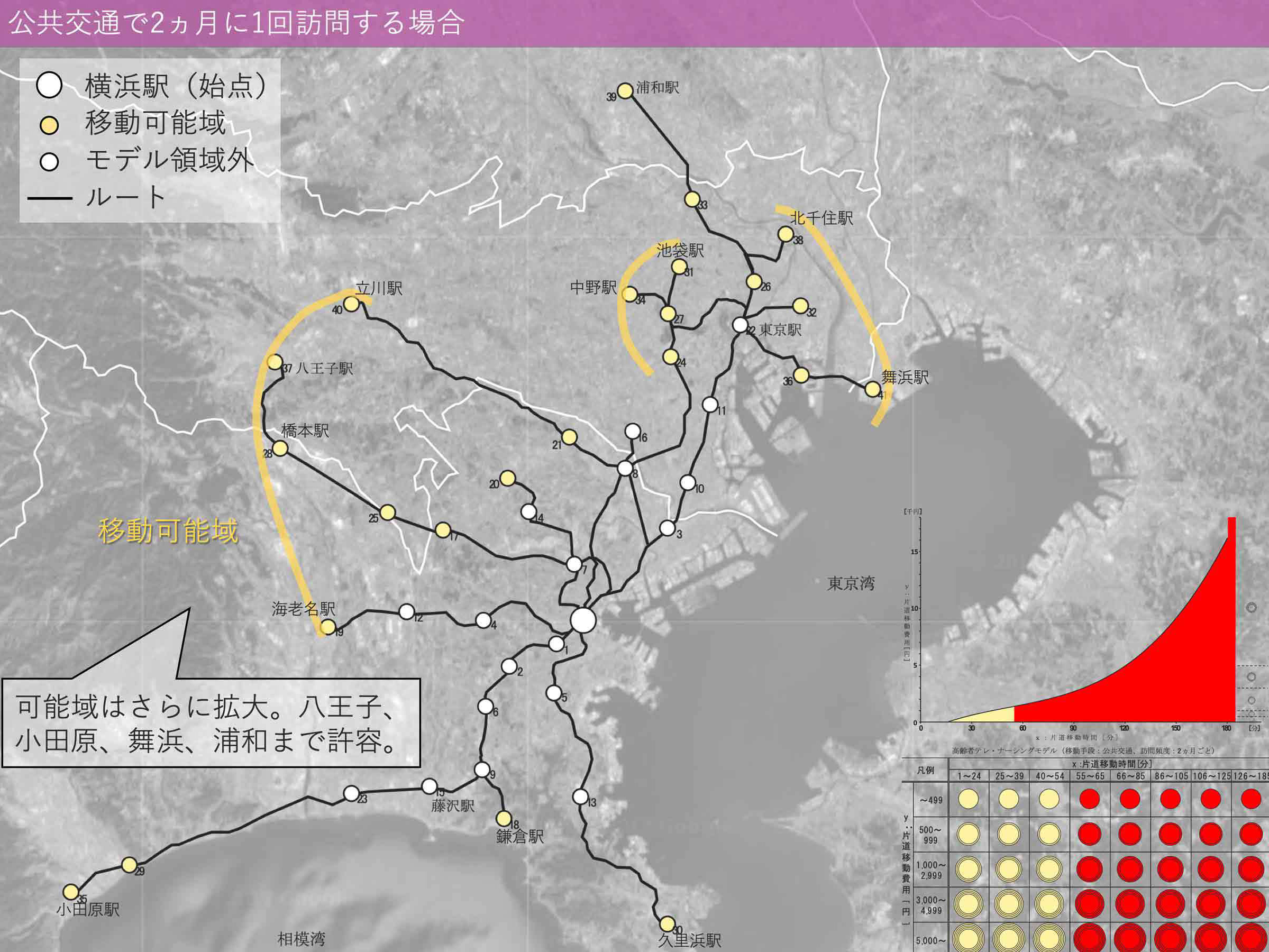

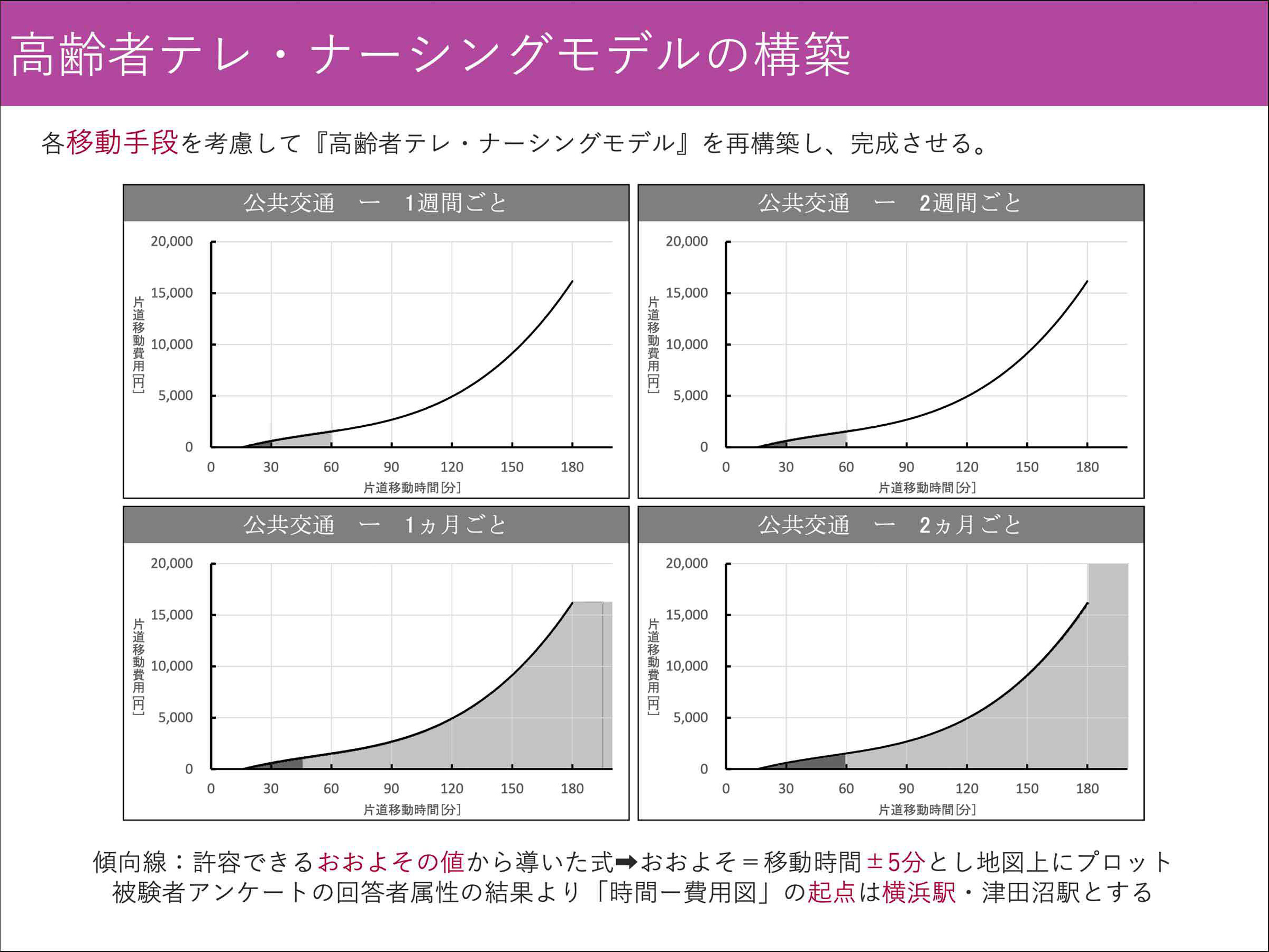

「3世代同居が当たり前」だったのは昔の話。現代社会では「核家族化」「都市部人口の集中」などを背景に、親世帯・小世帯の別居が多くなっている。お互い健康なうちはよいが、自分の親や親夫婦が高齢になるにつれ、日常的な見守りだけでなく、ちょっとした介助・介護などが必要になる時、離れて暮らしていると心もとないうえ、子世帯にとっては会いに行く時間も手間も増える。本研究は、そうした別居の介護「テレナーシング」を無理なく継続しうる物理的な距離を、「時間と費用」の観点から理想値を見出そうというものである。

また昨今利便性が向上したネットワーク通信型IoT機器などのスマートデバイスを介助に併用することで、この「時間と費用」をどれだけ減らせるかを、関西圏・関東圏の被験者回答から導き出し、両圏域の比較も同時に行った。(尚この研究テーマは、文部科学省科学研究基盤研究(C)(2017-2019 年度、研究代表者:高柳英明) に採択されたものである。

関連論文:Hideaki Takayanagi, Tatsuto Kihara, Yosuke Kurita, Kazuhide Kawaguchi, Hidetoshi Kawaguchi, Takaaki Furukawa, Takuhi Ono and Shougo Yamada, A Fundamental Study on Multi-agent Pedestrian Model Based on Risk Avoidance Behavior during Road Blackage and Evacuation Simulation of Regional Urban Disaster、Journal of Civil Engineering and Architecture, Volume13(#137), No.4, pp.219-237, Apl.2019,Doi:10.17265/1934-7359/2019.04.001

(Online Paper_1) (Online Paper_2)

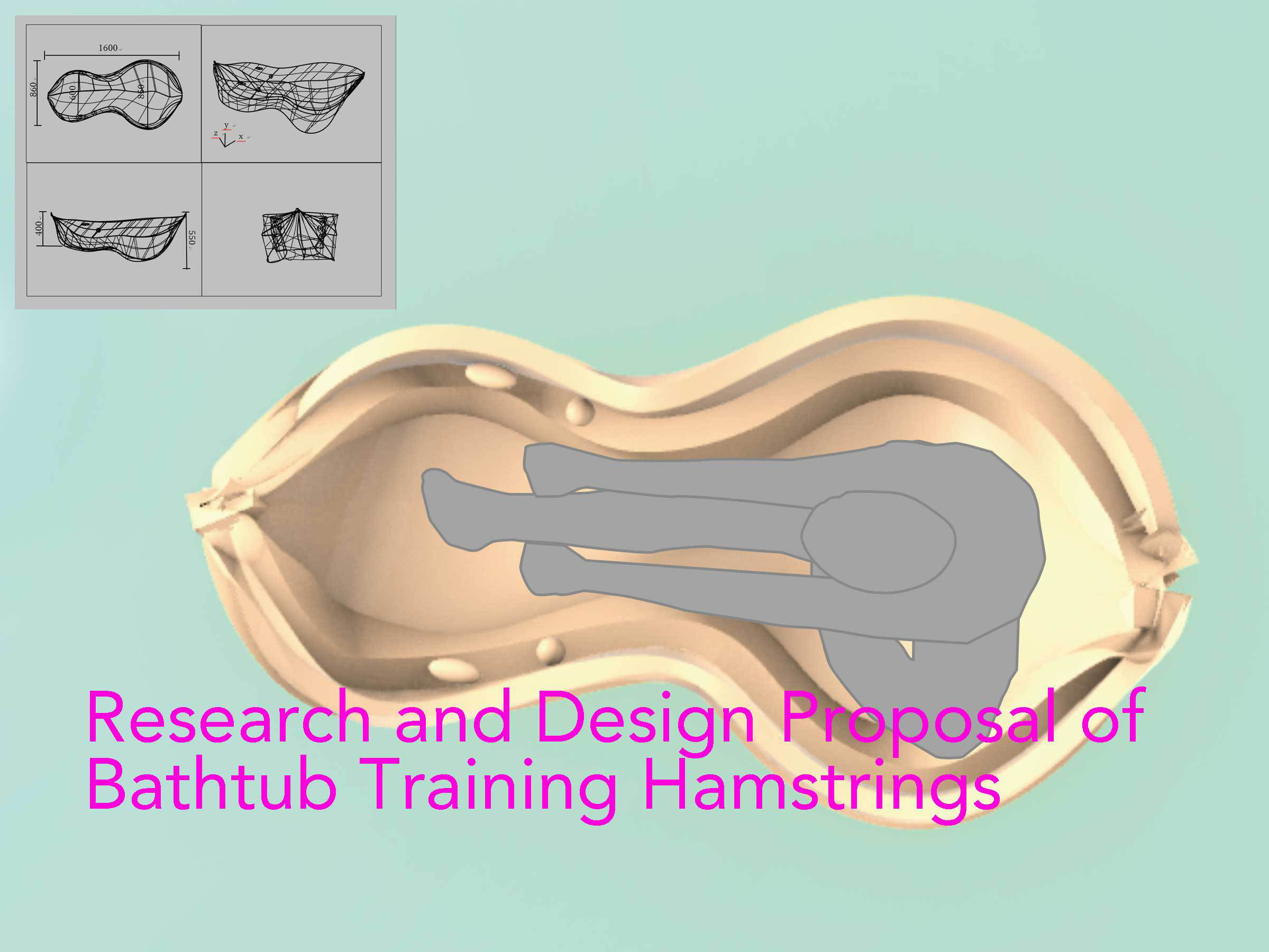

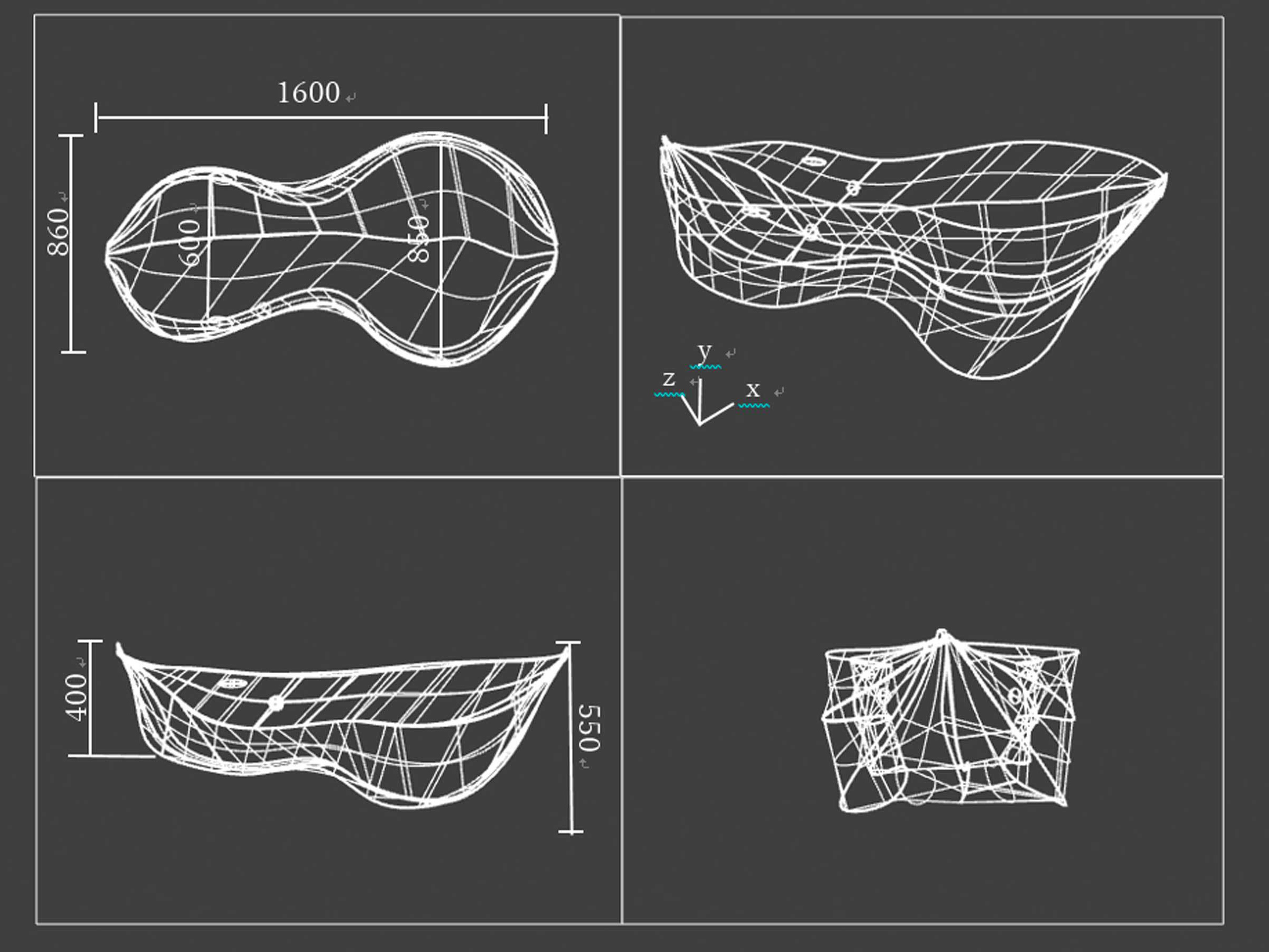

ハムストリングを鍛え、腰痛を防止するバスタブのデザイン

Bathtub Design that Trains Hamstring and Prevents Back Pain

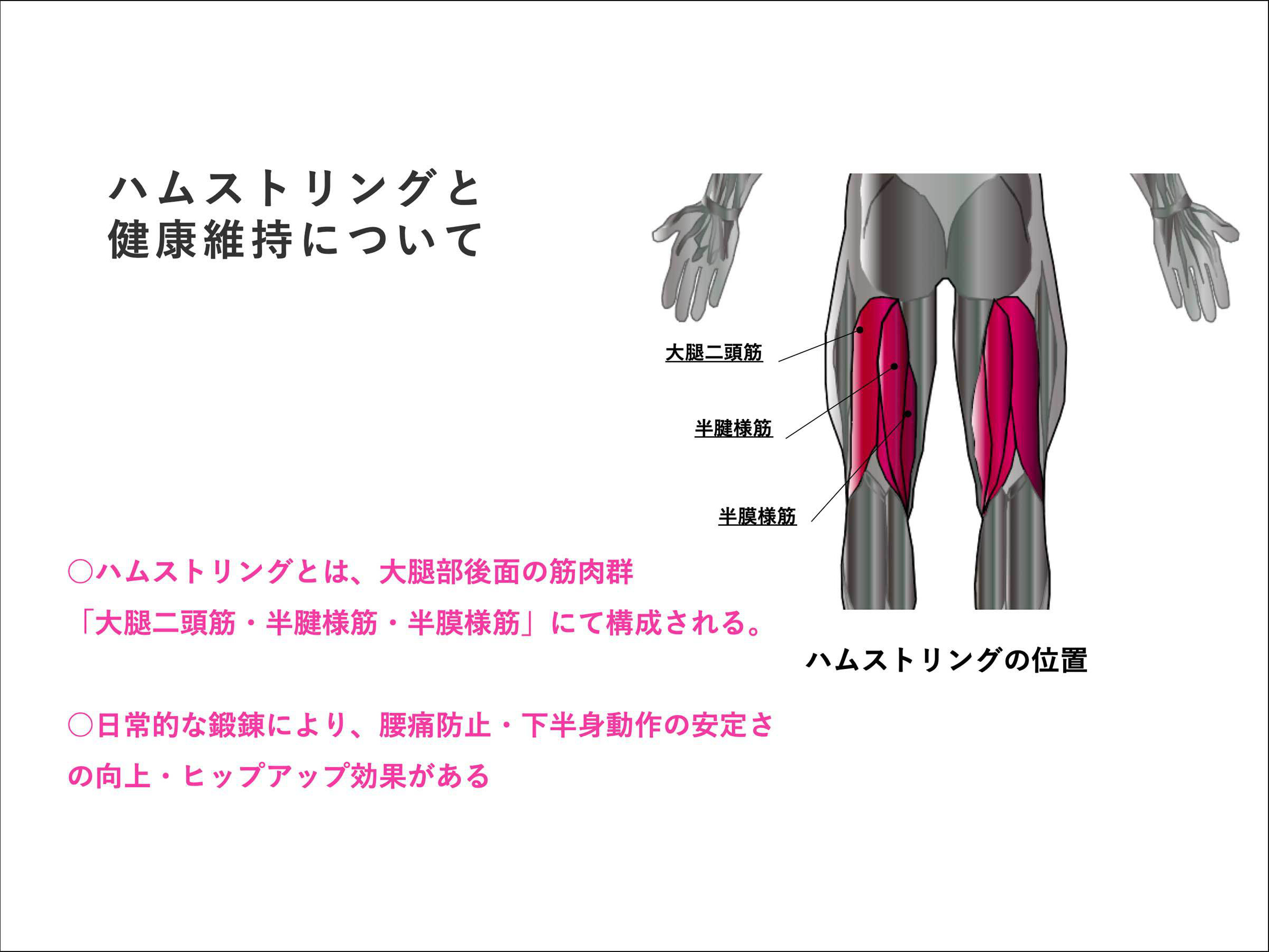

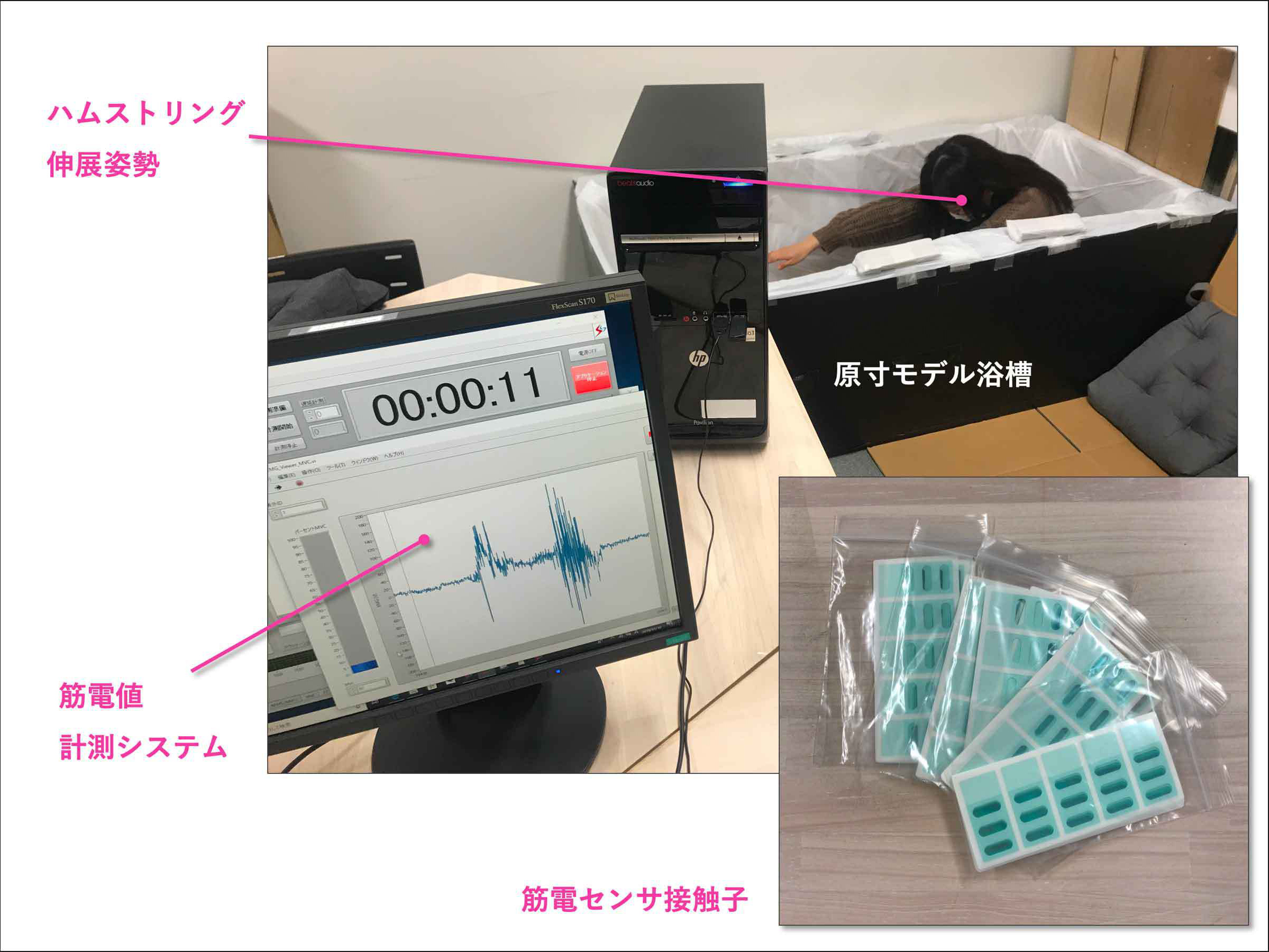

住宅の浴槽や衛生陶器は、使い勝手や合理性を考え抜かれた工業製品であるが、毎日の入浴の時間を健康維持に活かせないかと考えた学生が、ハムストリング(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)を効果的に鍛錬できるバスタブのモックアップを自ら制作し、その効果測定を「DSPワイヤレス筋電センサ」と「筋電値計測システム」を用いて検証した。

下肢筋肉量は、20代後半から加齢と共に減少するため、若年のうちからこうした鍛錬が必要と考える。また入浴時間は通常、15分程度と短いが、この短時間であっても上記筋組織を効果的に鍛えることで、腰痛や全身筋力の低下などを未然に防ぐことができる。Housing bathtubs and hygiene pottery are industrial products that are considered to be usability and rationality, but students who think that they can take advantage of daily bathing time to maintain their health, hamstring (biceps and semi -tendons. The mock -up of a bathtub that can effectively train muscle / half -film muscle) was created by itself, and the effect measurement was verified using the "DSP Wireless Muscle Sensor" and "Muscle Deviation Measurement System".

The lower limb muscle mass decreases with aging from the late 20s, so it is necessary to do this from a young age. In addition, bathing time is usually as short as about 15 minutes, but even in this short period of time, it is possible to effectively train the above muscle tissue to prevent low back pain and loss of muscle strength.

当初の研究動機は、スマートエイジング住宅の浴室環境を見つめ直すであったが、身近な高齢者が腰痛に悩まされている実態から「ハムストリング鍛錬」を促進させる浴槽の形状模索が研究目的となった。The initial research motivation was to reconsider the bathroom environment of smart aging houses, but the purpose of the bathtub that promotes "hamstring training" is the search purpose of finding the shape of a bathtub that promotes "hamstring training" because of the fact that nearby elderly people are suffering from low back pain. Ta.

木軸・ダンボール・プラダンなどを用いて、浴槽モデルの実寸モックアップを作成。被験者に浴槽を使わせ、実際にハムストリング3筋の伸展姿勢をとらせる。被験者の身体には筋電センサを取り付け、筋電図信号をPCにて解析。Created a real dimension of bathtub models using wooden axis, cardboard, Pradan, etc. The subject uses a bathtub to actually take the extension of the three hamstring. A muscle sensor is attached to the subject of the subject, and the electrocardiogram signal is analyzed on a PC.

一定時間の入浴の後、筋電図データから一般浴槽と本研究の浴槽モデルで効果の有無あるいは強弱を検証する。一般的に平均入浴時間は15分と短いものだが、毎日の積み重ねが、いざという時の腰痛防止に繋がる。After bathing for a certain period of time, the electrocardiogram data is verified with the presence or strength of the general bathtub and the bathtub model of this study. In general, the average bathing time is as short as 15 minutes, but daily accumulation leads to prevent back pain in case of emergency.

「スキップフロア」形式は住空間として機能するのか

Does the "Skip Floor" Format Plan function as a Housing Space?

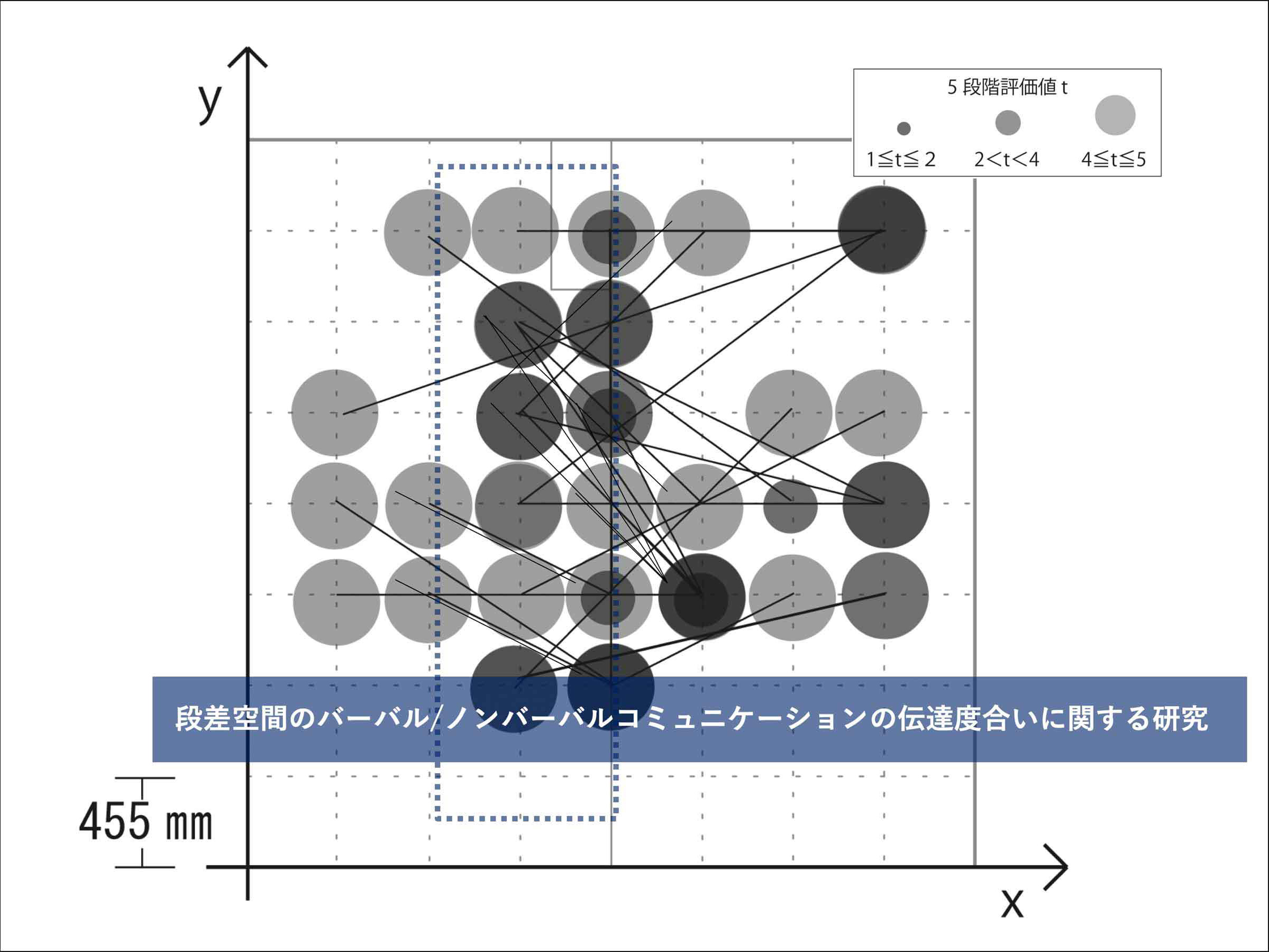

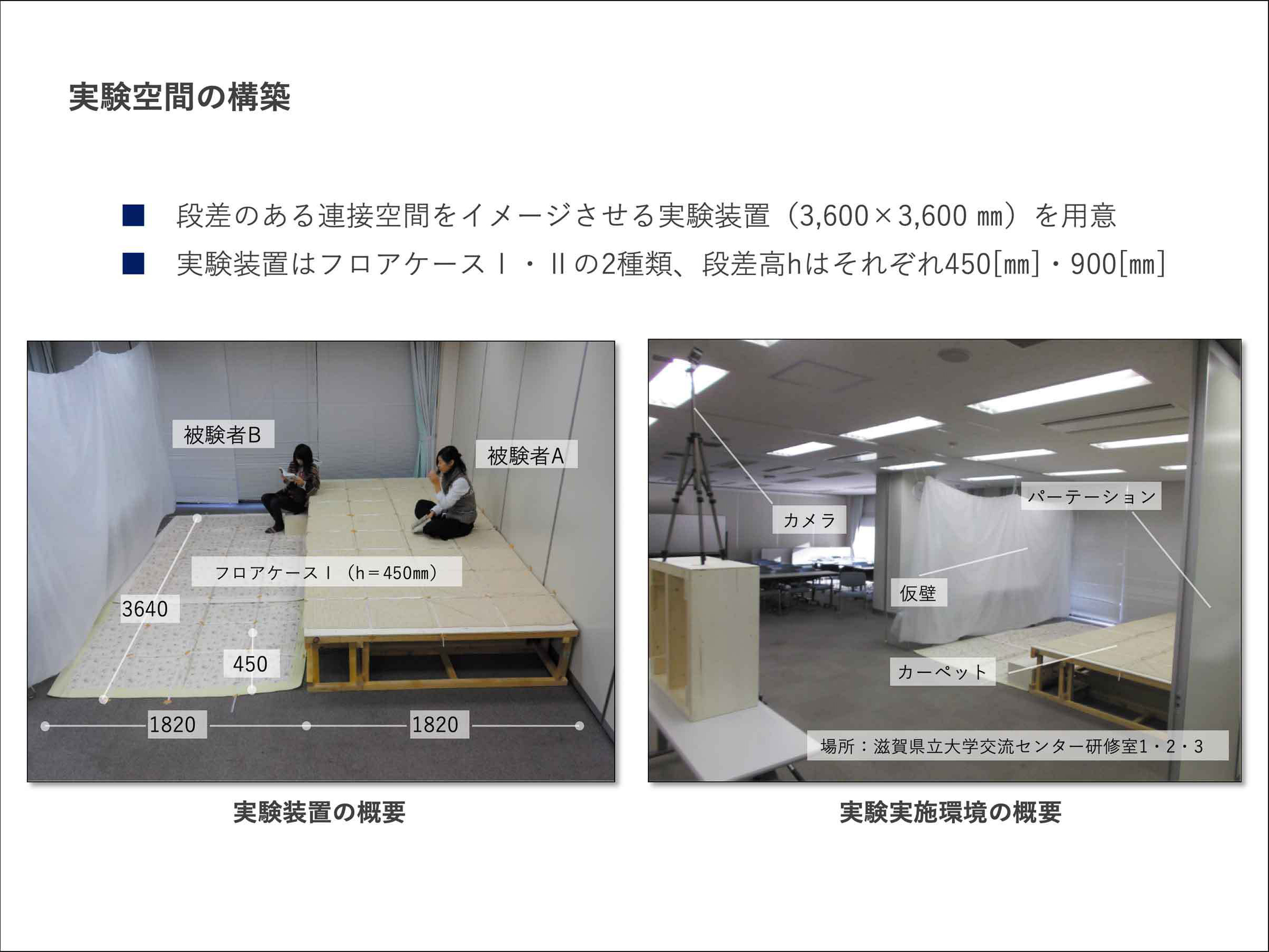

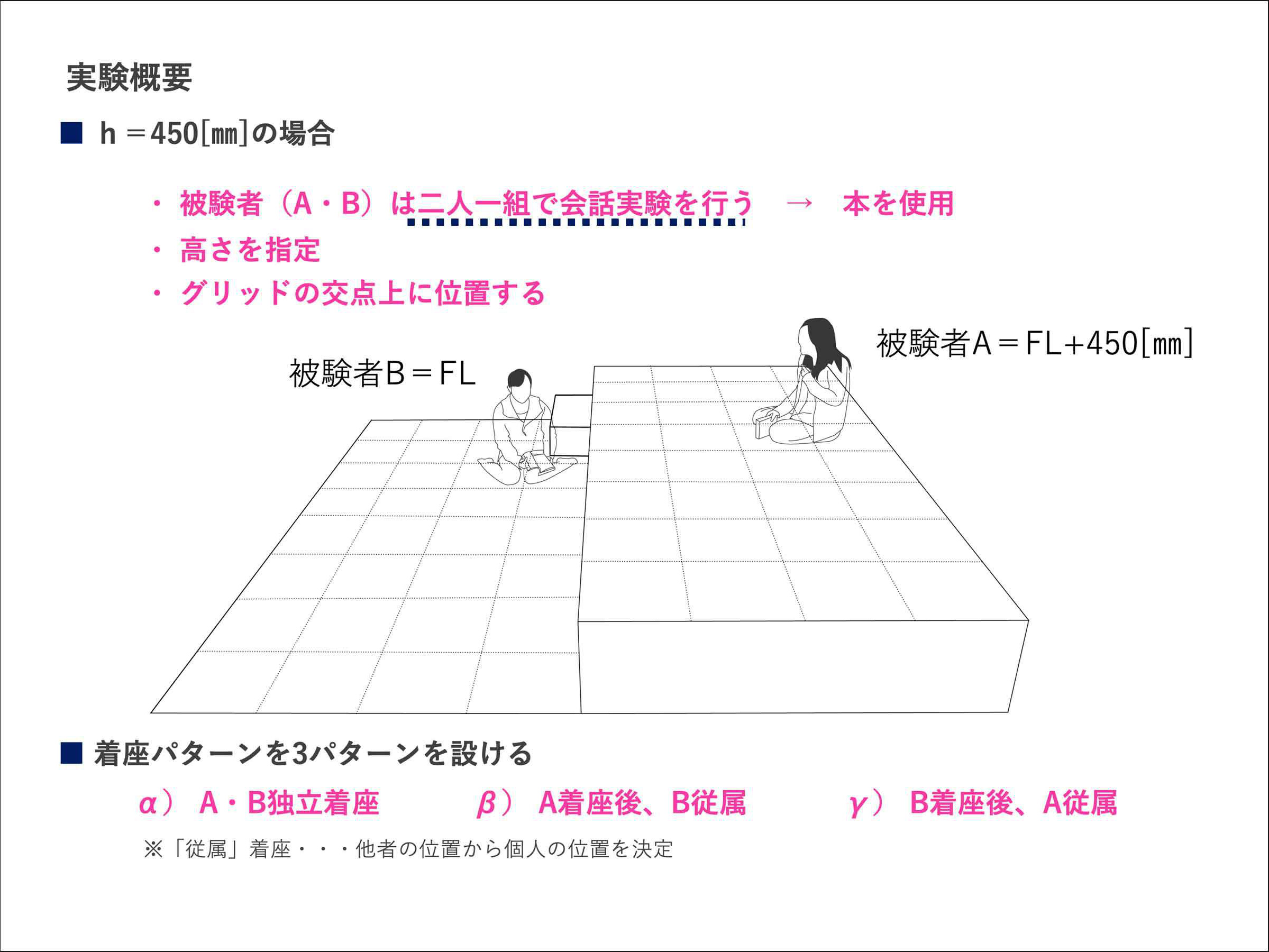

連接した居室空間をゆるやかに繋ぐ、或いは分節する手法として床面段差を利用したスキップフロアという計画様式がある。これがもたらす視覚的・動線的な連続性と不連続性については、体験者の印象や空間認知特性として定量化する研究事例があるが、対人距離や対話などによるコミュニケーション度合いをリサーチし、その有用性の検証に至っている事例はない。そこで本研究は、段差のある居室即ちスキップフロアのある連接空間を対象とし、被験者の対人位置・距離とバーバル(対話型)およびノンバーバル(非対話型)コミュニケーション伝達度合いについて、段差パターンごとの実測値をもとにその有用性を検証することを目的とする。There is a plan called a skip floor that uses a floor surface difference as a method of gently connecting or separating the connected room space. Regarding the visual, flow of dynamics and intensity of this, there are research examples that quantify them as the impression and space cognitive characteristics of the experienced person, but research the communication degree of communication due to interpersonal distance and dialogue. No case has been verified. Therefore, this study is for the interpersonal position / distance of the subject, the barbal (dialogue type) and the non -barbal (non -dialogue type) communication transmission degree for each step pattern for each step pattern. The purpose is to verify its usefulness based on.

写真は被験者実験を行うための、段差のある連接空間フロアI・II(段差高hはそれぞれ450・900[mm])である。生活の場を想起しやすいよう、床上にパンチカーペットを敷設、靴を脱いだ状態で被験者実験を行った。The photo shows the interconnection space floor I / II (450.900 [mm], respectively, is a step high H for performing a subject experiment. In order to make it easier to recall the place of life, a punch carpet was laid on the floor, and the subject was conducted with the shoes took off.

二人一組の被験者に対し、相手との「会話を交えた・交えない」コミュニケーション伝達度調査を行った。実験内容としては、1)両者の独立着座、2)片方が着座・片方が自由姿勢、3)左記の逆、の3パターンについて、それぞれ2種類のフロア段差をつけて試行。We conducted a community transmission survey with each of the two -person subjects with a "conversation or not" communication with the other party. As for the experimental content, 1) independent seating between two, 2) one of the three types of floor steps, one of which one was sitting, one was free, 3) the opposite of the left, and three types of floor steps.

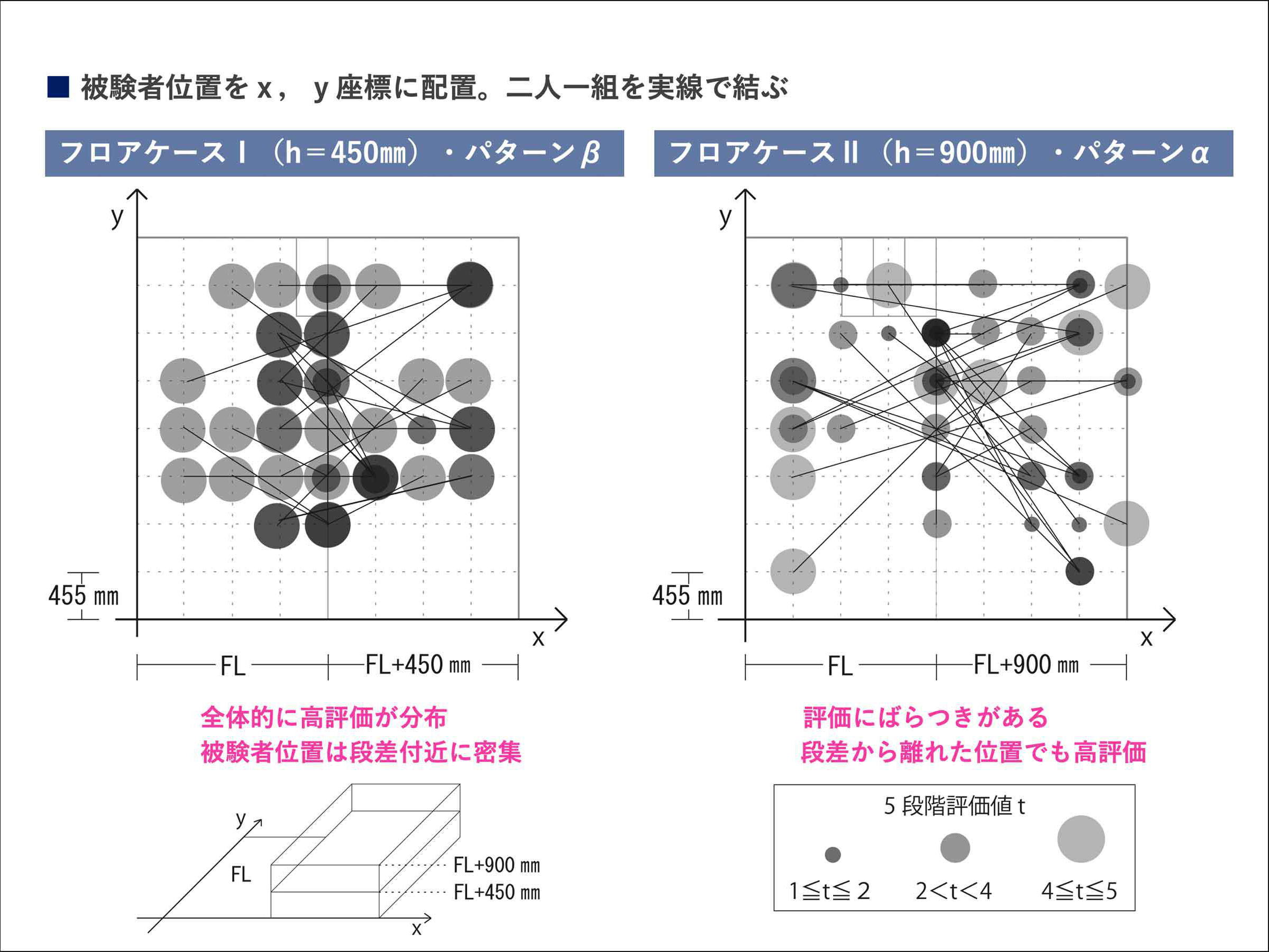

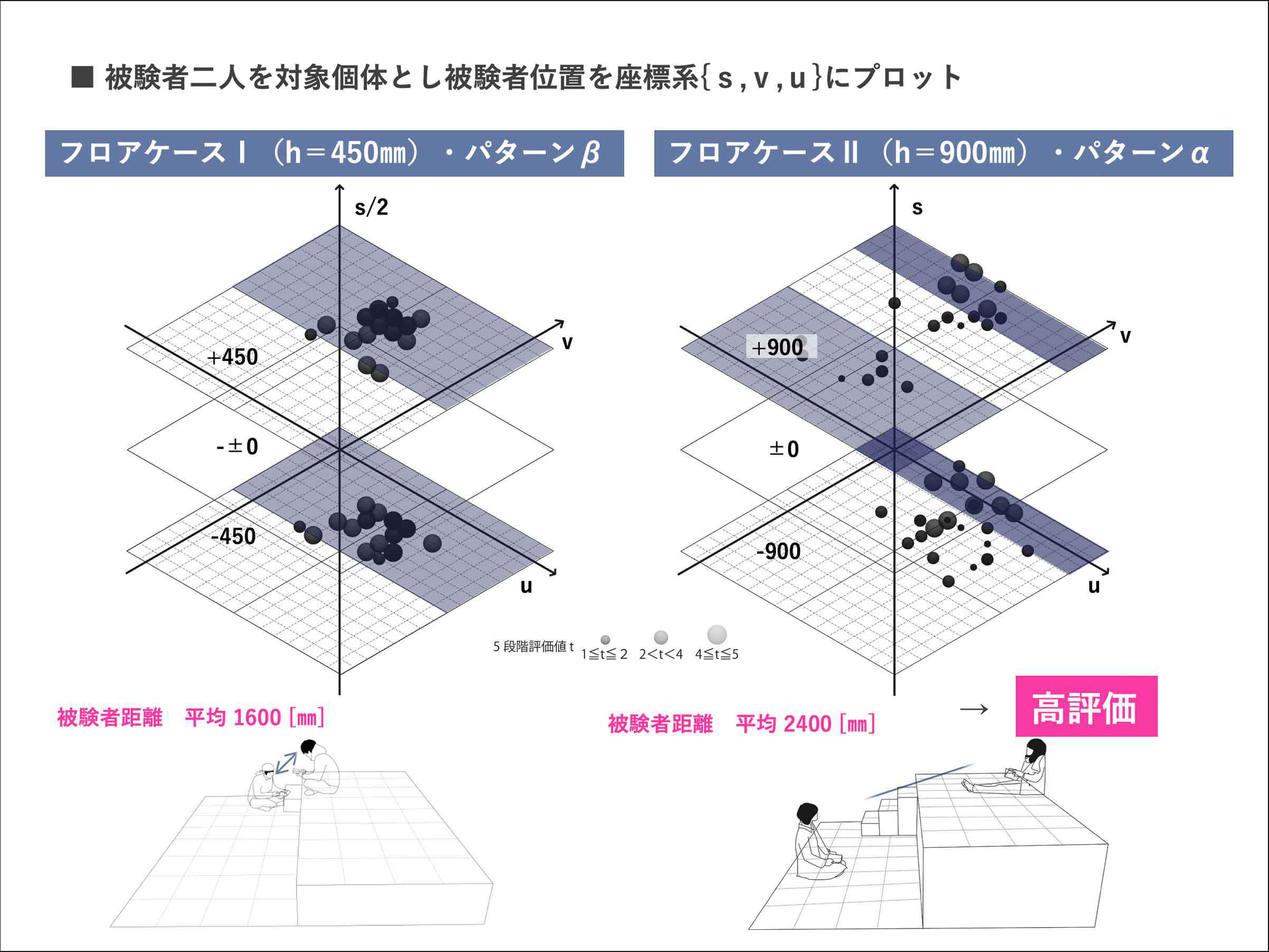

二人一組の30組の被験ペアのデータを平面プロット。各ドット寸法は簡単に言うと「コミュニケーションの伝達度」である。段差が大きい場合は特に、会話を伴わない「ノンバーバル・コミュニケーション」時に、互いの表情やジェスチャーが伝わりにくくなる点で強い傾向が見られた。A plane plot for 30 paired pairs of two pairs. Each dot dimension is simply "communication degree". When the steps were large, there was a strong tendency, especially when "non -verbal communication" without conversation, because it was difficult to convey each other's expressions and gestures.

段差高が大きいケースでは、段差部から離隔した位置の方が評価が高い傾向にあった。また段差高が小さいケースでは、段差部付近の位置に高評価プロットが集中していた。画像はこの結果を3軸プロットしたものである。In cases where the steps were large, the position of the separation from the step was tended to be higher. In cases where the step height was small, a high rating plot was concentrated in the position near the step. The image is a three -axis plot of this result.

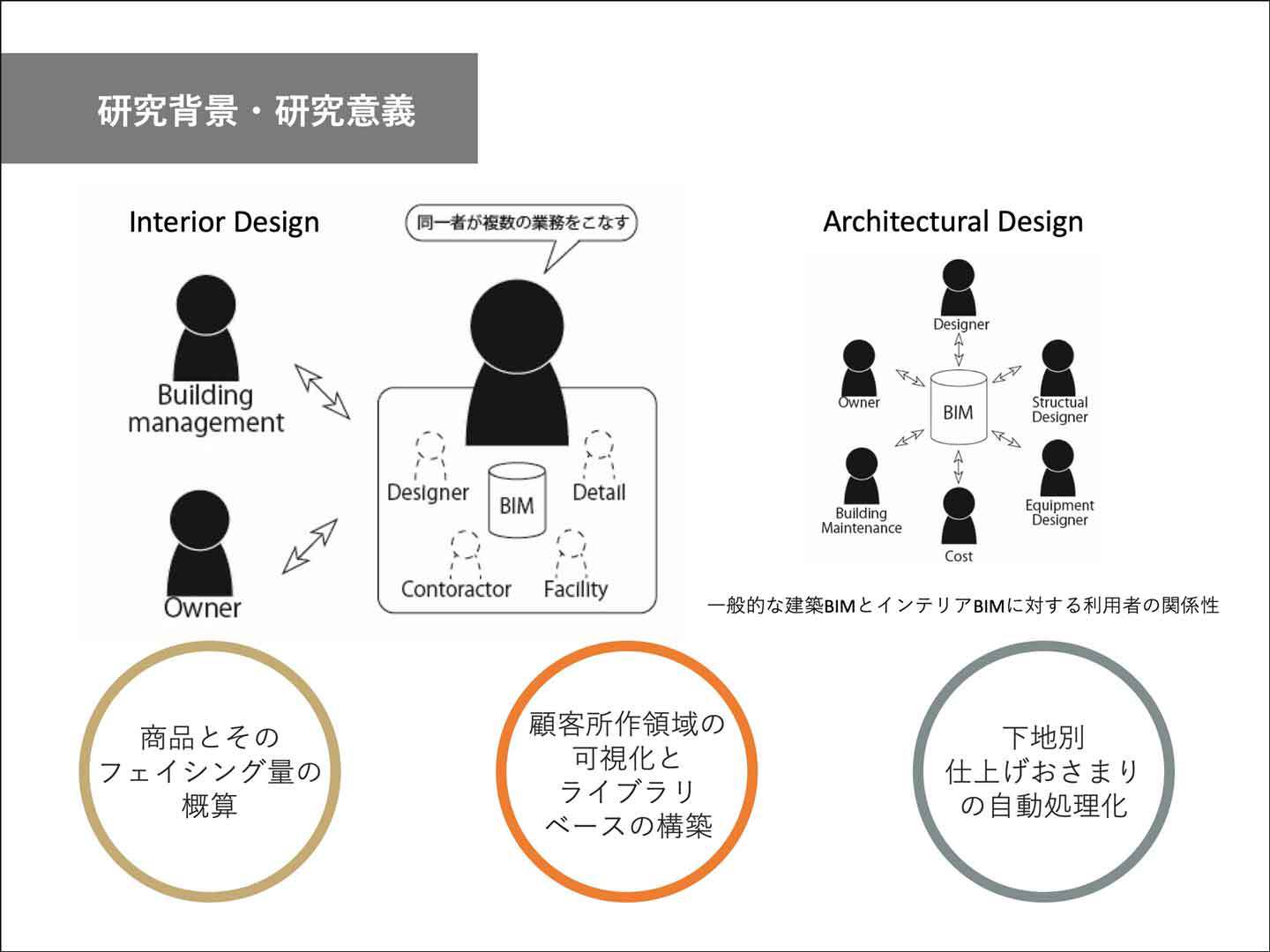

「インテリアBIM」のすすめ

Recommendation of "Interior BIM"

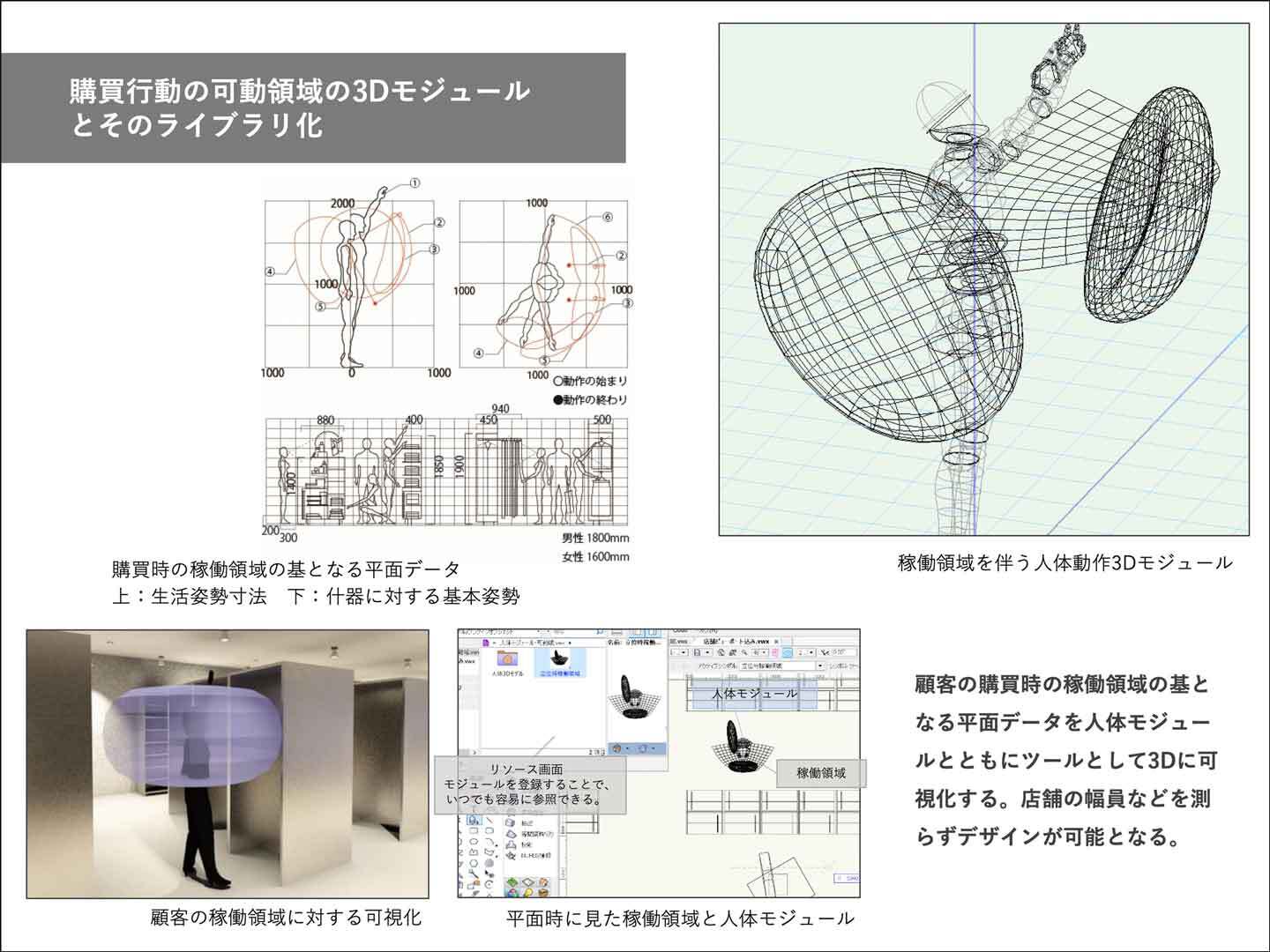

BIMとは、"Building Information Modeling"の略語であり、建築設計・建設施工管理業務で主として以前のCADと同様なツールとして使われているが、CADと似ていてCADではない。簡単に言うと柱や梁、壁といった3Dモデルに「材質・仕様・工程上の注意書き」などの属性情報を付与しながら効率化されたワークフローを実現する、いわばデザイン作業者にとっての「働き方改革」ツールでもある。本研究ではそれを「インテリア・デザイン」に特化させ、商業空間の店舗デザイン時に「収納量概算」や「造作納まりベース」「人間行動と動線計画」の検討を容易にする方法を示した。BIM is an abbreviation of "Building Information Modeling", and is used mainly as a previous CAD in architectural design and construction management operations, but is not a CAD, similar to CAD. To put it simply, 3D models such as pillars, beams, walls, etc., which provide efficient workflow while granting attribute information such as "material, specifications, and process precautions", so to speak, for design workers. It is also a "reform" tool. In this study, it specializes in "interior design", and shows how to make it easier to consider "estimate of storage", "settlement base", and "human behavior and flow plan" during the store design of commercial space. 。

そのチームウエアを支えているのが「オブジェクトベース」。通常は柱・梁・スラブといった標準設計仕様のパーツ等を登録・格納しておくが、本研究では「インテリア・デザイン」特化型の3種類のオブジェクトベースを作った。1つ目が上図の「人間所作空間モデル」である。Object bass supports the team wear. Normally, parts of standard design specifications such as pillars, beams, and slabs are registered and stored, but this study created three types of objects specialized in the interior design. The first is the “Human Place -Work Spatial Model” shown above.

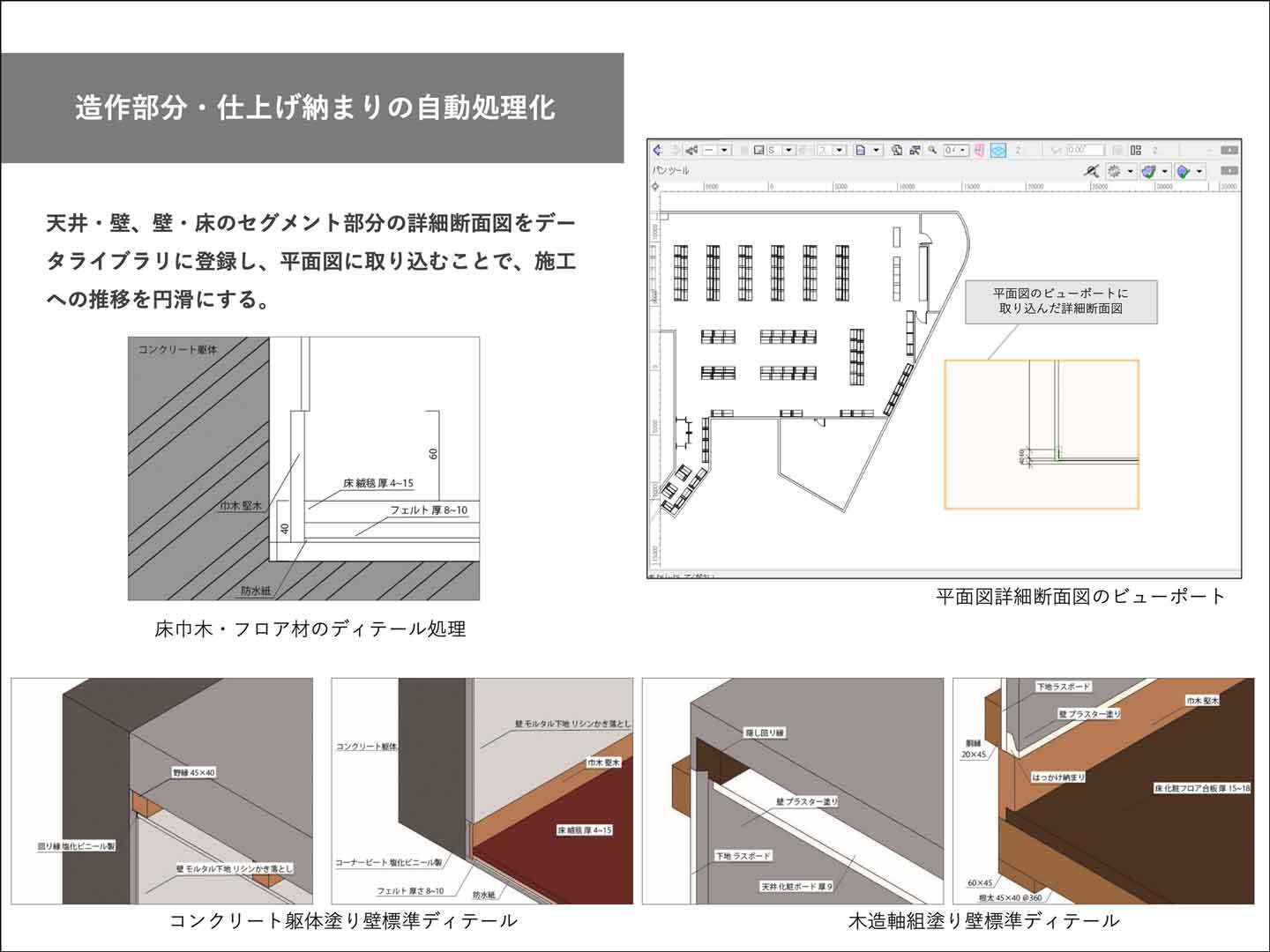

商業空間のインテリア・デザインでは、他事例と類似したディテール(造作納まり)をする事が多いので、2つ目として、この納め方を簡易に処理できるよう「下地別仕上げ納まりの自動化」ライブラリを用意した。In the interior design of the commercial space, there are many cases of details (settlement) similar to other cases, so as a second, a "automated" library "automation of finishing by base" is prepared so that you can easily handle this method. did.

3つ目のオブジェクトベースとして「売れ筋商品」などを重点的に配置する際の目安となる「アクセシブル・ゾーン」のモジュール化を図った。これにより男性・女性・子供等、身長差に合わせ訴求できる什器デザインへのフィードバックを可能とした。As a third object base, the module of the "accessible zone" is the guide when placing "selling products" as focusing. This enables feedback to furniture design that can appeal according to the height difference, such as men, women, and children.

デザイン科学セミナー「メディアミクス2.0」

SNS、ネット通販、電子広告、AR ゲーム、BIM による空間デザイン、テキストマイニング etc...、現代の都市生活は、多種多様な情報通信・ 解析技術・ビッグデータ活用技術よって質の高いサービスを享受するに至り、またこれらの個々の技術水準は飛躍的に進化し続けている。しかし一方で、個別に発展を遂げるこれらの技術を「複合させ」「相乗させ」「創発させる」新たな知恵と工夫に窮しているとも言える。そこで本セミナーでは、建築、インテリアデザイン、空間情報学、電子広告サービス、情報コンサルティング、解析技術の各分野の専門家を招聘し、新たな都市生活の「価値」と「質」を創造するモデルスキーム「メディアミクスと空間デザインのみらい像」について議論を交わした。

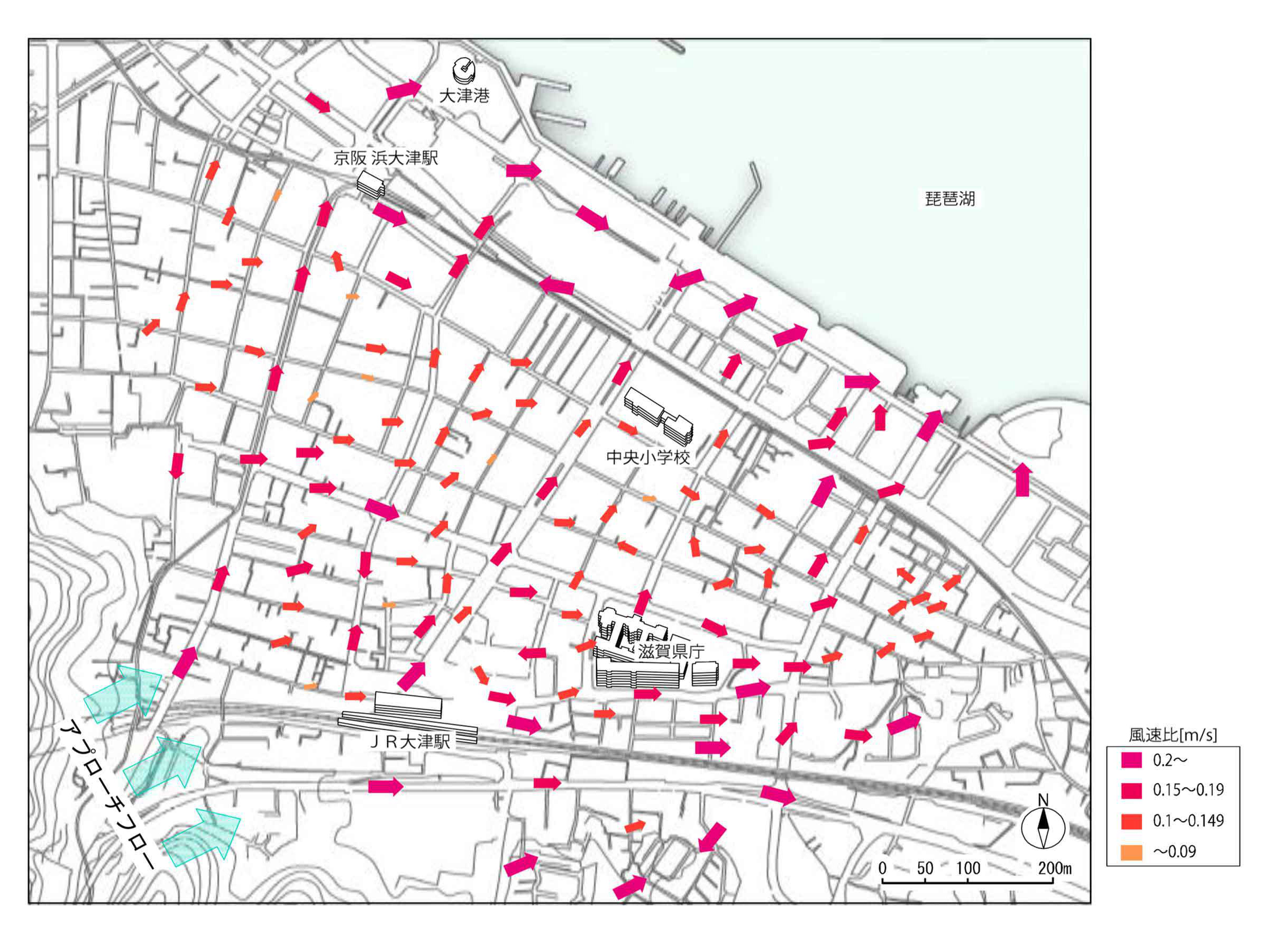

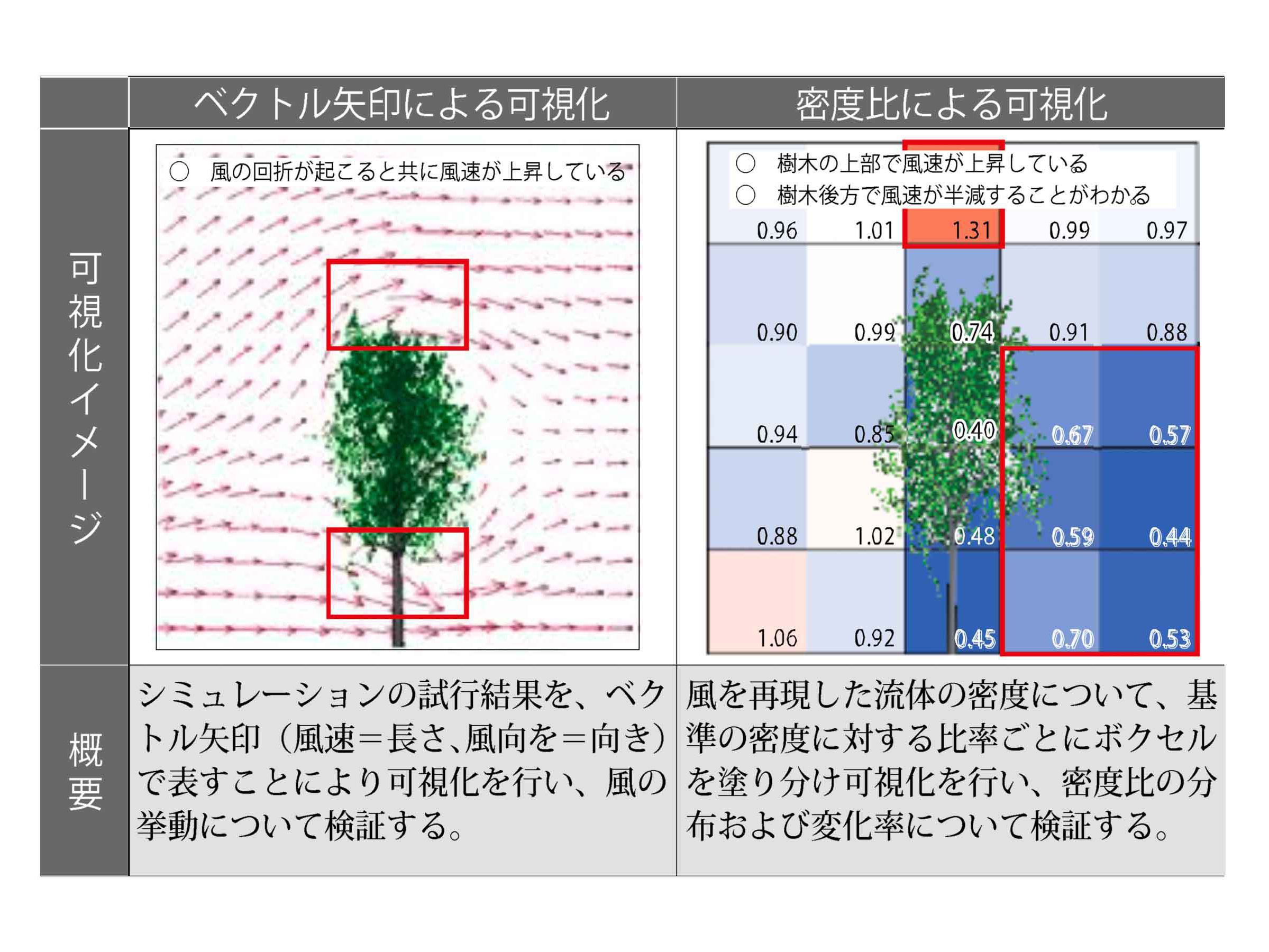

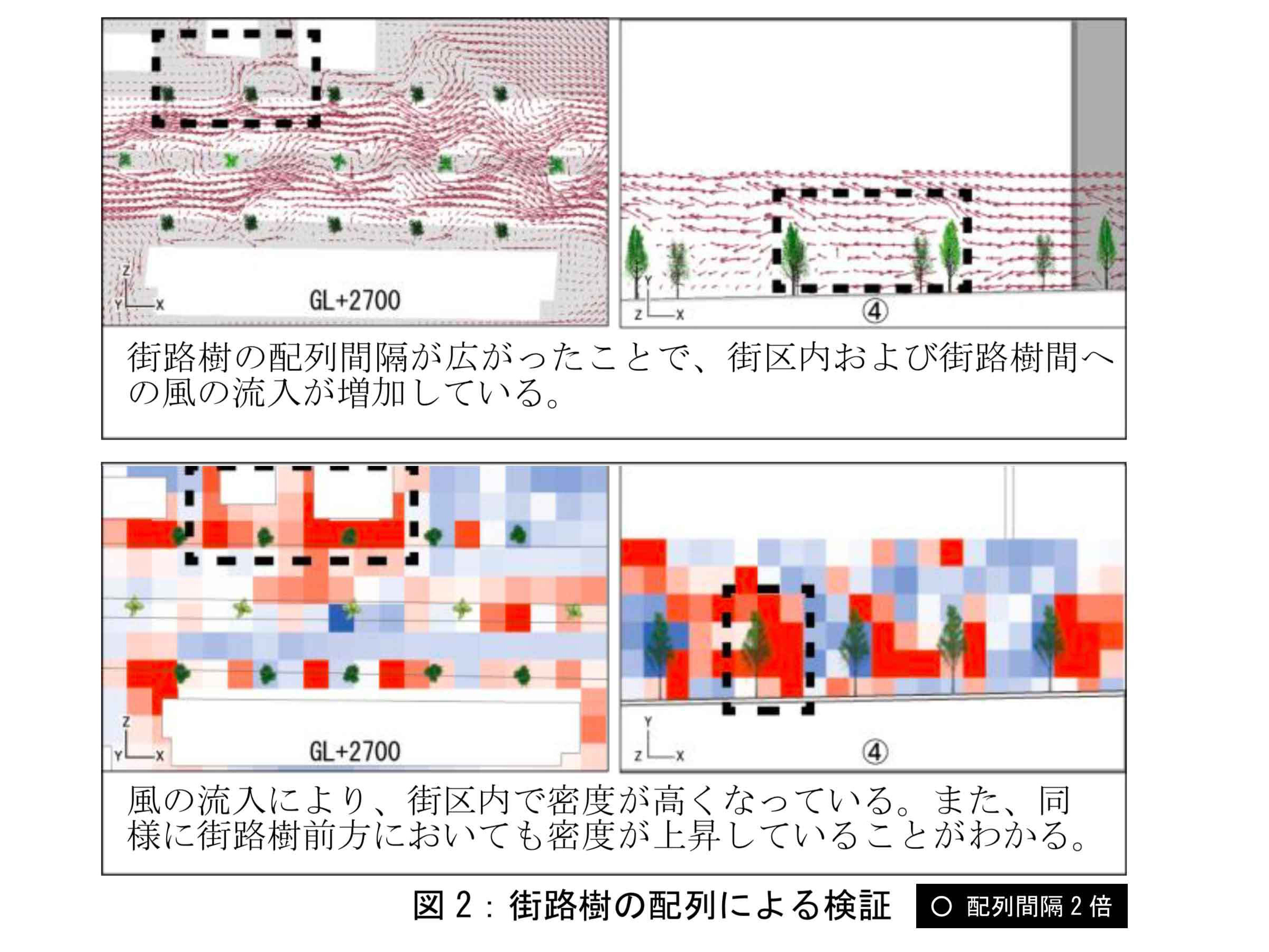

街路樹の植え方から「風の道」をデザインする

昨今の地球温暖化対策や環境負荷軽減に加え、東日本大震災をはじめとする天災発生下での異常時・非常時における省エネルギー消費を目指した技術的取り組みが各分野から行われている。省エネルギー社会の実現に対して、夏季の日中における電力消費量の低減が須要的かつ効果的な課題であり、市民の都市生活レベルでは困難な巨視的かつ面的な対策において地理的特性・自然資本を利活用した環境共生型の都市・建築計画が求められている。

本研究では、滋賀県大津市都心地域を対象とした風環境シミュレーションを通じ、夏季の利風効果を有する「風の道」創造に向けた街路樹の植樹デザインにおける風環境の検証を行うことを目的とする。